NOTIZIARIO Dicembre 2011 N°11

"VITAMINA “D” E INVECCHIAMENTO"

A cura di:

Giuseppe Di Lascio

Con la collaborazione di:

Bagalino Alessia, Bauzulli Doriana, Di Lascio Alessandro, Di Lascio Susanna, Levi Della Vida Andrea, Melilli Simonetta, Pallotta Pasqualino, Sesana Giovanna, Stazzi Claudio, Zimmatore Elena

La vit. “D” nell’anziano

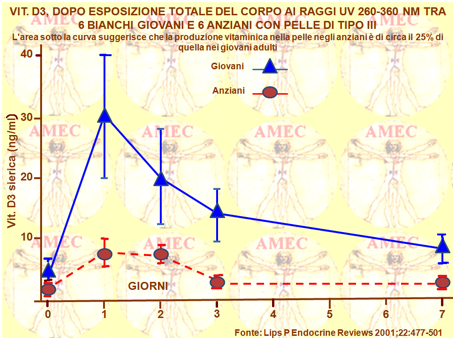

Gli anziani, soprattutto quelli più fragili, per molteplici cause tendono a essere maggiormente coinvolti nell’ipovitaminosi “D”: per errori alimentari, per ridotta esposizione solare, per diminuzione della conversione cutanea del D7-deidrocolesterolo a vitamina D3, per iperparatiroidismo secondario.

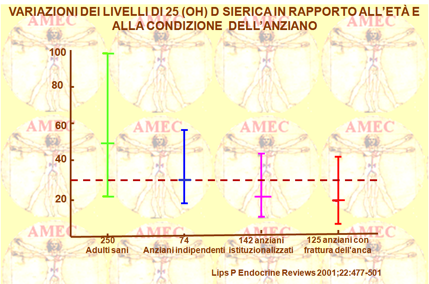

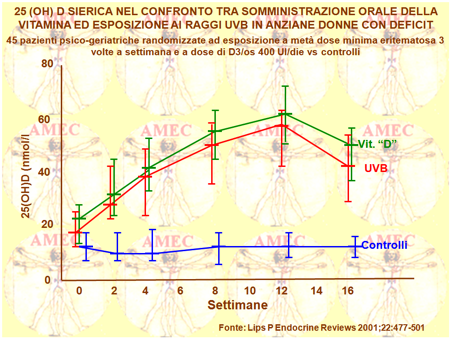

In via complementare, il rischio di fratture tende ad aumentare esponenzialmente con l'età per la caduta della densità minerale ossea, per cui nell’arco della propria vita quasi la metà delle donne va incontro a una frattura scheletrica. Peraltro, i livelli della vitamina “D” sono risultati generalmente legati all’età, al tipo di vita dell’anziano e alla concomitanza di fratture. In effetti, l'efficienza della produzione cutanea della vitamina dal suo precursore 7-deidrocolesterolo suole diminuire con l'invecchiamento, a differenza del suo assorbimento intestinale che tende a persistere adeguato anche in età molto avanzata. Difatti, la somministrazione orale di 50.000 UI di D3 comporta aumenti della concentrazione sierica della vitamina, simili ai giovani adulti.

Naturalmente, in caso di sindrome di malassorbimento, come nella malattia celiaca, possono verificarsi gravi compromissioni generali dell'assorbimento, che coinvolgono anche la vitamina D3.

Nell’età avanzata è ben conservata anche l’idrossilazione epatica a 25 (OH) D, potendo, però, questa tappa metabolica essere compromessa da una malattia dell’organo. Può, invece, diminuire l’idrossilazione ulteriore a 1,25 - (OH) 2D nel rene, parallelamente con la riduzione della funzione renale, pur essendoci dati sperimentali che indicano che l'invecchiamento, di per sé, non debba necessariamente causare la diminuzione nel siero della 1,25 - (OH) 2D.

Per altro verso, la riduzione dell'assorbimento intestinale del calcio, correlata all’età, è stata attribuita alla diminuzione della 1,25 - (OH) 2D sierica. Pur tuttavia, sembrerebbe che lo stesso sia in parte indipendente dalla vitamina. A tal proposito, è bene ricordare che la concentrazione sierica della vitamina è strettamente controllata da un feedback negativo, per cui a ogni suo incremento nel sangue corrisponde un corrispettivo aumento dell'assorbimento intestinale del calcio, tendente a sopprimere la secrezione del PTH, a sua volta rivolto a ridurre la produzione della 1,25 - (OH) 2D. Il deficit della vitamina “D” è stato da più parti dimostrato nella frattura dell'anca, anche in rapporto alla riduzione del DBP (Vitamin D Binding Protein) del siero, correlata a quella dell'albumina. Tale dato ha fatto ipotizzare che, negli anziani non autosufficienti e in quelli con frattura dell'anca, l’abbassamento della 25 (OH) D e quello della 1,25 - (OH) 2D nel siero potrebbero essere dovuti alla diminuzione del DBP, in quanto la maggior parte dei metaboliti della vitamina si lega proprio a esso. In definitiva, però, si può affermare che il metabolismo della vitamina “D” è relativamente normale negli anziani in buona salute, ma che le malattie croniche possano interferire con esso, compromettendolo. Peraltro, la formazione della 1,25 - (OH) 2D può essere limitata dalla compromissione della funzionalità renale, ma, nel caso della sua carenza, anche dalla mancanza del suo supporto.

Gli anziani a maggior rischio d’inadeguati livelli di Vit. “D”

Gli anziani, che hanno più probabilità di avere inadeguati livelli di vitamina e che, quindi, dovrebbero essere valutati periodicamente, sono quelli:

- di età più inoltrata,

- residenti a maggiore distanza dall'equatore,

- durante il periodo invernale,

- istituzionalizzati o chiusi in casa,

- con uso frequente di creme solari e/o abbigliamento troppo chiuso,

- esposti all’inquinamento atmosferico, al fumo,

- obesi,

- con inattività fisica,

- con fattori genetici,

- con pelle scura,

- con osteoporosi o con storia di frattura scheletrica,

- con anormalità di laboratorio, come calcemia e calciuria bassa, fosforemia bassa, iperfosfatasemia alcalina, iper PTH,

- con malattia renale cronica, insufficienza renale o sindrome nefrosica,

- con dolore cronico o debolezza muscolo-scheletrica,

- con malnutrizione / scarsa assunzione orale,

- con sindromi di malassorbimento, celiachia, malattie infiammatorie intestinali,

- con malattie del fegato, insufficienza epatica,

-

con uso di particolari farmaci, come quelli antirigetto, i glucocorticoidi,

gli antiepilettici [fenitoina (Dilantin ®), fosfenitoina (Cerebyx ®), fenobarbital (Luminal ®), carbamazepina (Tegretol ®) e rifampicina], che possono aumentare il metabolismo della vitamina, - con uso di altri farmaci che ne riducono l'assorbimento o interferiscono con il metabolismo della vitamina, tra cui la colestiramina (Questran ®), il colestipolo (Colestid ®), l’orlistat (Xenical ®, Alli ®), l’olio minerale e il ketoconazolo.

Utile è ricordare che, depositandosi la vitamina “D” nel tessuto adiposo con sua minore biodisponibilità, gli obesi potrebbero dimostrare suoi bassi livelli sierici e, quindi, per raggiungere i livelli di normalità, richiederne una maggiore assunzione o essere indotti ad una più prolungata esposizione al sole.

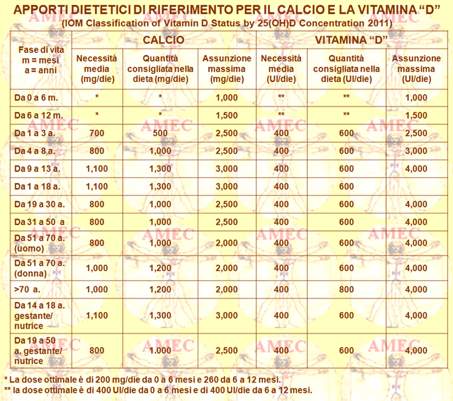

Apporti dietetici di riferimento per il calcio e la Vit. “D”

In particolare, A. Catharine Ross della Pennsylvania State University e collaboratori in una loro recente pubblicazione (The Journal of Clinical Endocrinology & MetabolismJanuary 1, 2011 vol. 96 no. 1 53-58) hanno riportato i valori consigliati per il Ca++ e la vitamina “D”, alle condizioni di minima esposizione al sole per le varie età e condizioni (Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC; National Academies Press, 2011).

Tutto ciò per prevenire e curare lo stato di carenza della vitamina con i suoi effetti negativi sulla salute. Peraltro a tale proposito, bisogna considerare l’evidenza emersa dagli esami trasversali multipli comprovanti negli adulti un rapporto più o meno deciso tra i livelli del PTH e della 25 (OH) D sierici, con un plateau di soppressione del primo una volta che si raggiungano i 30 ng/mL circa della seconda. Su tale logica, è stato indicato questo valore come soglia della definizione ottimale della vitamina. Tuttavia, questa definizione rappresenta un valore medio a livello di popolazione, ma non l'ampia variazione della stessa per la sua adeguatezza a livello individuale. Peraltro, molti pazienti hanno livelli di 25 (OH) D molto bassi, senza l’evidenza dell’aumentata produzione del PTH e viceversa e, ancora, i livelli superiori ai 30 ng / ml di 25 (OH) D spesso non sogliono garantire la soppressione del PTH. La determinazione dei livelli circolanti della 25 idrossivitamina D (25-OHD) è, come detto in altra sezione, prassi utile per valutare il pool della vitamina disponibile nei singoli individui nella pratica clinica, tenendo conto che l’Unità Internazionale (UI), definita come attività di 0,025 µg di colecalciferolo nei biotest con topi e pulcini, è ancora d’uso corrente. Per la conversione si deve, comunque, considerare che 40 UI di Vitamina D3 equivalgono a un mg e che 2.5 nmol/L a 1 ng/mL.

Conviene sempre ribadire, peraltro, che le più recenti evidenze tendono a dimostrare come il deficit di vitamina “D” rappresenti una vera e propria epidemia mondiale. Difatti, le ultime stime riportano il rischio per tutte le fasce d'età ben superiore al 50% della popolazione. Peraltro, anche chi è altrimenti sano non ne è immune e la realtà dovrebbe essere di gran lunga maggiore, rispetto ai numeri sino ad ora indicati, anche perché i dati pubblicati derivano spesso dall’uso della soglia, ormai superata (cut off point), dei 30 ng / mL (70 nmol / L). In vero, recenti evidenze dimostrano gli effetti benefici della vitamina ai livelli sierici di circa 50 ng / ml (125 nmol / L) o superiori, effetti, di certo, non riscontrati ai valori inferiori ai 40 ng / ml (120 nmol / L). Tali osservazioni suggerirebbero, di fatto, la necessità di una revisione del rialzo della soglia per il riferimento della sua carenza. Su tale base, è ragionevole, quindi, ritenere che, aumentando la soglia di definizione al livello di 50 ng / ml (125 nmol / l), debba conseguentemente aumentare, anche sino al 90% o più, la percentuale della popolazione ritenuta carente.

Integratori alimentari e tasso di mortalità nelle donne anziane

Gli integratori alimentari, comunemente usati per prevenire le malattie croniche, durante gli ultimi decenni hanno fatto registrare un marcato aumento del loro consumo con fatturati annui in continua crescita, soprattutto nei paesi economicamente avanzati. Pur tuttavia, per molti di essi è poco studiata e conosciuta la sicurezza del loro impiego a lungo termine sulla salute.

Jaakko Mursu dell’University of Eastern Finland e collaboratori, rilevando che il 66% delle donne dello Iowa Women's Health Study usava almeno un integratore alimentare il giorno, hanno voluto valutarne gli effetti sulla mortalità totale (Arch Intern Med 2011; 171(18): 1625-1633). Hanno, così arruolato 38.772 donne, nel 1986 di età media iniziale di 61,6 anni, fino al 31 dicembre 2008. Hanno, quindi, registrato 15.594 decessi (il 40,2%), verificando, rispetto al non uso, che l’aumento del rischio di mortalità totale in modelli regolati, multivariati corrispondeva per l'uso dei multivitaminici a un HR di 1.06 (IC 95%, 1,02-1,10; +2,4%) e rispettivamente per la vitamina B6 a 1,10 (1,01-1,21; +4,1%), per l’acido folico a 1,15 (1,00-1,32; +5,9%), per il ferro a 1,10 (1,03-1,17; +3,9%) per il magnesio a 1,08 (1,01-1,15; +3,6%), per lo zinco a 1,08 (1,01-1,15; +3,0%) e per il rame a 1,45 (1,20-1,75; è18,0%). L'uso del calcio era, invece, inversamente correlato, essendo l’hazard ratio 0,91 con intervallo di confidenza 95%, 0,88-0,94 e, quindi, con una riduzione assoluta del rischio di -3,8%. Per quanto riguarda la vitamina “D” gli autori non riscontravano evidenze di beneficio in rapporto alla mortalità totale.

La vit. “D” nell’anziano fragile

La fragilità dell’anziano ha da qualche tempo interessato il mondo scientifico per la sua crescente importanza e prevalenza, legata all'invecchiamento demografico e nell’era della globalizzazione allo sviluppo in forma epidemica delle malattie croniche.

La definizione di fragilità, anche se comunemente usata nella pratica clinica

da più di trenta anni per indicare le persone anziane ad aumentato rischio di eventi avversi, come l'insorgenza di disabilità, di morbilità, di mortalità o d’istituzionalizzazione o che accusano una mancata integrazione, rimane un concetto in evoluzione, senza un unico consenso e senza criteri diagnostici condivisi.

Ormai da qualche tempo, gli anziani sono vittime dell’aumento degli alti rischi per la salute, con crescita dell'istituzionalizzazione, dell’ospedalizzazione, delle cadute e della mortalità. Pur tuttavia, per razionalizzare e rendere efficaci gli interventi sociosanitari in proposito, si rende necessario un valido e standardizzato metodo per lo screening, focalizzato al problema. In effetti, le potenziali definizioni di fragilità possono essere tante, potendo confluire nel sinonimo della disabilità, della comorbidità o della vecchiaia avanzata, con la visione di una sindrome biologica di riserva e resistenza diminuite per le condizioni più varie di stress. Tutto ciò come risultato di una riduzione progressiva e cumulativa dell’efficienza di più sistemi fisiologici, con vulnerabilità crescente per gli esiti avversi. Tale concetto, invero, differenzia la fragilità dalla disabilità.

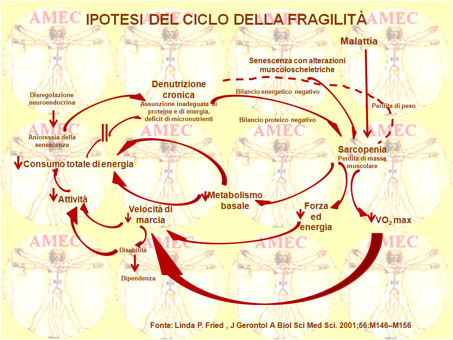

Linda P. Fried dello John Hopkins Medical Institutions, Baltimore, Maryland, facendo appello al crescente consenso di valutazione degli indicatori di fragilità, relativi al declino della massa corporea magra, della forza, della resistenza, dell’equilibrio, della performance di marcia e della bassa attività, legati all’età, hanno proposto un’unificazione per la comparazione delle ricerche in campo scientifico (J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2001;56:M146–M156).

Hanno, così, ipotizzato che gli elementi, delineati nella figura su riportata, costituissero la presentazione clinica centrale della fragilità e che la loro presenza fenotipica potesse identificare la sindrome, permettendo anche di valutare un sottogruppo ad alto rischio di salute con esiti clinicamente avversi, associato alla fragilità. Gli autori hanno, così, utilizzato i dati dello studio prospettico osservazionale Cardiovascular Health Study, arruolando 5.317 persone di ambo i sessi di sessantacinque anni e più e ricevendo le valutazioni basali, in un follow-up dai quattro ai sette anni di esami annuali e di controllo ad ampio spettro, tra cui le malattie, il ricovero in ospedale, le cadute, la disabilità e la mortalità.

La fragilità è stata, così, definita da una sindrome clinica in cui tre o più dei seguenti criteri erano presenti: perdita di peso non intenzionale (10 chili in un anno), auto-riferimento di stanchezza, di debolezza (forza di presa), di bassa velocità nella marcia e di scarsa attività fisica. La prevalenza generale era del 6,9%, maggiore con l'età e nelle donne, rispetto agli uomini. L'incidenza in quattro anni era del 7,2%, maggiore negli afro-americani e nel caso di minore livello d’istruzione e di reddito.

Più recentemente, Abellan van Kan G dell’University Hospital Toulouse e collaboratori hanno svolto una revisione completa delle definizioni e degli strumenti di valutazione della fragilità, combinando le prove, derivate da una revisione sistematica della letteratura, con il GAP (Geriatric Advisory Panel), un concerto di opinioni di esperti europei, canadesi e americani (J Nutr Health Aging. 2008 Jan;12(1):29-37). Anche se non completamente raggiunto, il consenso sulla definizione era nel considerare la fragilità come un pre-stadio di disabilità. Pur tuttavia, derivando la disabilità dalla fragilità, piuttosto che esserne la causa, l’anziano fragile non necessariamente deve essere disabile, per cui il GAP escludeva interferenze delle due condizioni sia per la loro definizione sia per gli strumenti di valutazione. Ciò nondimeno, anche se nessun metodo di valutazione consensuale potesse essere proposto, la velocità di andatura potrebbe rappresentare lo strumento più adatto a essere implementato, sia nella ricerca sia nella valutazione clinica delle persone anziane. In effetti, la valutazione della velocità di andatura al passo normale si proporrebbe come misura rapida, conveniente e altamente affidabile della fragilità.

Dal loro canto, Michelle Shardell dell’University of Maryland e collaboratori, considerando che sia l’insufficienza di vitamina “D” sia la sindrome di fragilità sono più frequenti nelle donne rispetto agli uomini, hanno voluto studiare la loro associazione, tenendo anche in conto che l’iperparatiroidismo, derivante dalla carenza vitaminica, potesse rappresentare un mediatore potenziale di tutto ciò (J Gerontol A Biol Sci Med Sci (2009). Hanno, quindi, analizzato 444 maschi e 561 femmine di età compresa tra sessantacinque anni e più, partecipanti allo studio InCHIANTI, per i quali fossero disponibili i livelli di 25 (OH) D e delle informazioni di fragilità, definita dalla presenza di almeno tre dei cinque criteri: lentezza, debolezza, basso dispendio energetico, stanchezza, perdita di peso. Gli uomini con 25 (OH) D <50 nmol / avevano una maggiore probabilità di fragilità rispetto a quelli con 25 (OH) D ≥ 50 nmol / L (odds ratio [OR] = 4,94, intervallo di confidenza al 95% [IC] = 1,80-13,61). Nelle donne, l’OR (IC 95%), aggiustato per la fragilità, era 1,43 (0,58-3,56). L’OR per la 25 (OH) D differiva tra i due sessi (p = 0,041). L’OR, peraltro, cambiava poco dopo il controllo per il PTH. Tuttavia, quando il basso dispendio energetico era escluso dalla definizione di fragilità, l’OR (95% CI), aggiustato per la stessa era negli uomini 2,18 (0,59-8,04) e, dopo controllo per il PTH, si abbassava del 32%. Nelle donne, l'OR (IC 95%) per la fragilità (basso dispendio energetico escluso) era 1,54 (0,31-7,58) e calava del 6% dopo il controllo per PTH. In conclusione, l’insufficienza vitaminica si associava a fragilità negli uomini, ma non nelle donne e il PTH sembrava mediare la relazione tra 25 (OH) D e gli aspetti di spesa non energetica della fragilità.

in seguito, Abellan van Kan G e collaboratori, considerando che in letteratura erano reperibili due definizioni principali di fragilità, sulla base dei cluster delle componenti, hanno pubblicato un aggiornamento su tale tema (Clin Geriatr Med. 2010 May;26(2):275-86). Da una parte il fenotipo fisico, reso operativo nel 2001 con la lista dei cinque elementi misurabili di menomazioni funzionali, in conformità ad accumulazione dei deficit individuati dalla completa valutazione geriatrica, che considera la disabilità e la comorbidità, come la demenza, entità distinte e, quindi, possibili esiti della sindrome di fragilità. Dall’altra, i modelli ampliati di fragilità fisica, che comprendono gruppi diversi dall'originale dei cinque elementi, come la demenza, che hanno aumentato notevolmente la capacità di predire gli esiti clinici negativi, se confrontati al fenotipo fisico. La controversia irrisolta delle componenti forma il cluster originale della sindrome di fragilità e gli elementi dipendono molto da come viene essa stessa definita. Nell’attuale aggiornamento gli autori hanno dato crescente risalto alla velocità dell’andatura, considerata strumento di screening, come singolo elemento di fragilità. La valutazione della velocità di deambulazione su una distanza breve emerge nella letteratura come uno strumento capace di identificare, tra i più anziani, i fragili e la sua lentezza si è dimostrata un forte predittivo degli esiti avversi della fragilità.

La fragilità, in definitiva, può essere descritta come uno stato di maggiore vulnerabilità a fattori di stress, che deriva da una riduzione delle riserve fisiologiche e da una condizione di disregolazione multisistemica con consequenziale limitata capacità di mantenere l'omeostasi e di rispondere alle sollecitazioni interne ed esterne. Pertanto, la fragilità sarebbe l’espressione di un’aggregazione del rischio fisiopatologico risultante dall’età o dall’accumulo di malattie associate che decrementano la soglia di normalità di funzione di sistemi multipli con sbocco nei fenomeni avversi per la salute.

Peggy M del California Pacific Medical Center, San Francisco e

collaboratori per identificare empiricamente i raggruppamenti di forza, di prestazioni fisiche, di adiposità della massa magra e provare come i raggruppamenti stessi di tali misure correlate potessero riferirsi al rischio di disabilità, hanno studiato 1.263 donne e 1.221 uomini, valutandone il peso, la forza (estensione del ginocchio, la capacità di afferrare), la velocità del camminare, di alzarsi dalla sedia, la percentuale di grassi della massa grassa e magra del corpo, del braccio e della gamba, della coscia, stratificando le analisi in base al sesso (J Am Geriatr Soc. 2011 May;59(5):781-7).

L'adiposità e la performance fisica, ma non la forza e la parte magra del corpo, hanno dimostrato di essere associate al rischio di disabilità, suggerendo per le prime l’indicazione di fattori di rischio per la disabilità.

Vit. “D” e fragilità in donne e uomini anziani

Kristine Ensrud dell’University of Minnesota in Minneapolis e collaboratori hanno compiuto uno studio prospettico su 9.704 donne di sessantacinque anni e oltre, reclutate dallo Study of Osteoporotic Fractures, valutando per dodici anni i livelli circolanti di 25 (OH) D e il loro stato di fragilità, definita da cinque criteri: riduzione/sarcopenia (perdita di peso), debolezza, stanchezza, lentezza, scarsa attività fisica (J Clin Endocrinol Metab. 2010;95:5266-5273). Le donne erano definite robuste in assenza di qualsiasi criterio, fragili di tipo intermedio se con uno o due criteri, fragili in assoluto se con tre o più criteri, oppure morte. La maggiore probabilità di fragilità si associava ai livelli di 25 (OH) D sotto i 15,5 ng / mL con OR (odds ratio) multivariata di 1,47 e IC 95% [intervallo di confidenza] 1,19-1,82. L’OR multivariata tra i 15,5 e i 19,9 ng / mL era 1,24 con IC 95%, 0,99-1,54, mentre per i 30 ng / mL o più era 1.32 con IC 95%, 1,06-1,63. A differenza di studi precedenti, quest’associazione presentava un andamento lineare a U. Tra le 4.551 donne, definite robuste o con fragilità intermedia di base, l'associazione era presente anche tra i più bassi livelli di 25 (OH) D, inferiori ai 20 ng / ml, con un aumentato rischio di fragilità definito dall’OR multivariato 1,21 con IC 95%, 0,99-1,49. Era anche presente un’associazione tra gli stessi valori con il rischio di morte (OR multivariato di 1.40 e IC 95% 1,04 - 1.88). Le grandi dimensioni del campione di questo studio e la metodologia seguita darebbero, secondo gli autori, consistenza di veridicità ai risultati, superando le incongruenze e differenze dei precedenti lavori. Di conseguenza, lo stato di fragilità dovrebbe essere considerato attentamente dai medici come un risultato potenziale per la supplementazione di vitamina “D” negli anziani.

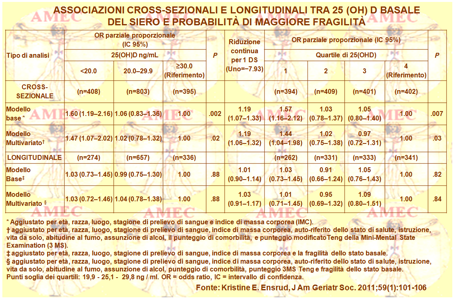

In via complementare, sempre Kristine E. Ensrud e collaboratori, per definire le associazioni trasversali e longitudinali tra i livelli di 25 (OH) D e lo stato di fragilità negli uomini anziani, hanno analizzato 1.606 persone dai sessantacinque anni e oltre, iscritti al MROS (Osteoporotic Fractures in Men Study), studio multicentrico osservazionale, progettato per determinare i fattori di rischio per l'osteoporosi, le fratture e il cancro alla prostata negli uomini più anziani. (J Am Geriatr Soc. 2011;59(1):101-106).

Gli autori hanno, così, misurato la 25 (OH) D e lo stato di fragilità, termine che indica la compromissione multisistemica e l’aumento di vulnerabilità con l’alto rischio di cadute, disabilità, ospedalizzazione e mortalità, con criteri analoghi a quelli utilizzati nel CHS (Cardiovascular Health Study), ripetendo gli esami dopo una media di 4,6 anni. Lo stato di fragilità è stato classificato come robusto, intermedio o fragile in condizioni basali e robusto, intermedio, fragile o morto al follow-up. Dopo aggiustamento per i multipli fattori potenziali confondenti, gli uomini con 25 (OH) D inferiori ai 20,0 ng / mL avevano una probabilità 1,5 volte maggiore (odds ratio multivariato (MOR) = 1.47, intervallo di confidenza 95% (IC) = 1,07-2,02) dello stato di fragilità al basale, rispetto a quelli con 25 (OH) D di 30,0 ng / ml o più (referenti del gruppo). Invece, lo stato di fragilità era simile nel caso di 25 (OH) D di 20,0-29,9 ng / mL e di 30,0 ng / ml o più (MOR = 1,02, IC 95% = 0,78-1,32). Tuttavia, nei 1267 uomini non classificati come fragili al basale non vi era alcuna associazione tra i bassi livelli basali di 25 (OH) D con lo stato maggiore di probabilità di fragilità a 4,6 anni di follow-up. I risultati sono stati simili quando la 25 (OH) D è stata espressa in quartili o come una variabile continua. In conclusione, i bassi livelli di 25 (OH) D <20,0 ng / ml, in persone più anziane che vivono in comunità, dovrebbero essere indipendentemente associati con una maggiore evidenza di fragilità al basale, senza previsione, però, di un maggiore rischio di essa a 4,6 anni.

È noto come la scarsa performance fisica rappresenti un alto rischio di disabilità negli adulti più anziani, esistendo, peraltro, una ben definita associazione tra bassa massa magra o sarcopenia e la stessa disabilità o perlomeno le limitazioni della mobilità. La bassa densità muscolare, come marker d’infiltrazione grassa o miosteatosi, ha anche dimostrato di essere un fattore di rischio per la disabilità e per l’ospedalizzazione. L’adiposità, ancora, con incluse le misure dell'indice di massa corporea (IMC) e la percentuale di grasso corporeo, aumenta, altresì, il rischio di disabilità. Inoltre, le misure di forza, le prestazioni, la massa magra, la CSA (cross-sectional area), sezione trasversale del muscolo della coscia, la densità muscolare e l’adiposità sono note per essere tra loro correlate, senza, però, che vi siano analisi empiriche di come possano essere tra loro raggruppate. La forza e la massa muscolare tendono a diminuire con l'età e il declino della prima può verificarsi più rapidamente di quello della seconda. A tale proposito, alcuni studi hanno dimostrato un mantenimento della forza e della densità muscolare, a dispetto di una perdita contemporanea della massa magra, ma non tutti gli interventi che accrescono la massa magra comportano l’aumento della forza muscolare o delle prestazioni fisiche. L'ormone della crescita, ad esempio, aumenta la massa magra ma non la forza. A tale riguardo, non risulta, peraltro, chiaro se adiposità, la funzione fisica, la forza o la massa magra, da sole o in qual si voglia modo combinate, vengano mosse ad associarsi con il rischio di disabilità e se tali misure correlate siano i marcatori di un numero minore di fattori sottostanti.

Vit. “D”, mobilità e forza muscolare nelle donne anziane

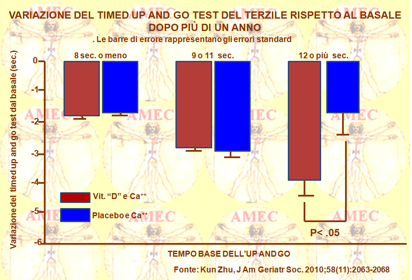

A tale proposito, Kun Zhu dell’University of Western Australia, per valutare gli effetti del trattamento vitamina “D” sulla forza muscolare e la mobilità hanno svolto in un anno uno studio randomizzato e controllato a Perth (Australia latitudine 32° S), in doppio cieco, su trecentodue donne anziane ambulatoriali con deficit, di età compresa tra i settanta e i novanta anni (J Am Geriatr Soc. 2010;58(11):2063-2068).

Le partecipanti con una 25 (OH) D sierica inferiore ai 24 ng / ml. ricevevano vitamina D2 1.000 UI / die o placebo con aggiunta in entrambi i gruppi di 1 g di calcio / die in forma di citrato. La forza muscolare degli arti inferiori e la mobilità erano valutate mediante il TUAG (Timed Up and Go Test). La 25 (OH) D sierica basale media ± deviazione standard era 17,7 ± 4,2 ng / ml e aumentava dopo un anno sino a 24,0 ± 5,6 ng / mL nel gruppo trattato con vitamina, mentre rimaneva allo stesso livello nel gruppo placebo.

Nel gruppo in trattamento vitaminico si rilevava anche, rispetto ai valori basali, una significativa interazione nella forza solo per gli estensori dell'anca e dell’adduttore e il TUAG, ma non per altri gruppi muscolari.

Nei casi con i valori basali nel più basso terzile, la vitamina D migliorava la forza muscolare e il TUAG, molto più che il calcio da solo: negli estensori dell'anca del 22,6% (errore standard medio 9,5%), negli adduttori dell'anca del 13,5% (6,7%), per il TUAG del 17,5% (7,6%), P <.05).

Lo stato basale della 25 (OH) D non influenzava la risposta del paziente alla supplementazione. I dati, a detta degli autori, convincerebbero che la vitamina “D” sarebbe in grado di aumentare la funzione muscolare nelle persone più deboli e più lente al basale per cui andrebbe somministrata in caso di sua insufficienza o carenza per migliorare la forza muscolare e la mobilità.

La vit. “D” e rischio di caduta negli anziani

Circa il 30% dei residenti in comunità con più di sessantacinque anni sperimenta una o più cadute ogni anno e il 15% due o più. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le lesioni, derivate da tali incidenti, costituiscono nel mondo la terza causa di anni vissuti con disabilità, potendone derivare lesioni gravi, come fratture e traumi cranici. Pur tuttavia, anche senza conseguenze fisiche, la caduta nell’anziano tende a procurare gravi problemi psicosociali con restrizione dell'attività e aumento della dipendenza. Peraltro, circa il 5% delle cadute si complica con una frattura e il 90% di quelle dell'anca deriva da una caduta. Diversi studi sono stati incentrati sull’effetto protettivo della supplementazione di vitamina “D” e calcio, soprattutto in ragione del miglioramento sulla salute delle ossa e sulla massa e forza muscolare.

Bischoff-Ferrari HA dell’Harvard Universitye collaboratori, sulla base di cinque studi su 1.237 partecipanti, hanno dimostrato che la vitamina “D” riduceva il corretto rapporto dell’OR (odds ratio) di caduta del 22% (corretto OR, 0,78; intervallo di confidenza al 95% [IC] 0,64-0,92), rispetto ai pazienti trattati con calcio o placebo (JAMA 2006, 291:1999). Dalla differenza d’insieme del rischio, il numero necessario da trattare (NNT) era di 15 (IC 95%, 8-53). Del pari quindici pazienti avrebbero dovuto ricevere il trattamento vitaminico per evitare la caduta. Includendo ulteriori cinque studi e coinvolgendo 10.001 partecipanti con un’analisi di sensibilità ed effetto minori, ma ancora significativi per dimensione, lo RR corretto era 0,87, IC 95%, 0,80-0,96. L'analisi dei sottogruppi suggeriva che l’effetto della dimensione era indipendente dalla supplementazione del calcio, del tipo di vitamina “D”, della durata della terapia e del sesso, ma che le ridotte dimensioni del campione offrivano risultati statisticamente non significativi per la supplementazione del calcio, del colecalciferolo e tra gli uomini. In conclusione, la supplementazione di vitamina “D” sembrerebbe ridurre oltre il 20% il rischio di cadute tra gli individui più anziani ambulatoriali o istituzionalizzati con salute stabile.

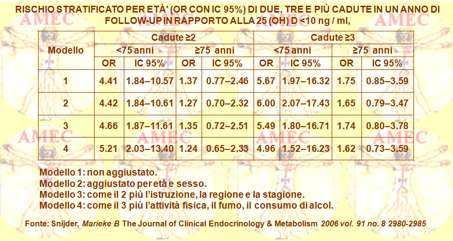

Per loro conto, Marieke B. Snijder dell’Universiteit Amsterdam e collaboratori, sulla base della particolare frequenza delle cadute negli anziani, principali cause di morbilità e mortalità, hanno voluto svolgere per un anno un’indagine prospettica sull'associazione tra la 25 (OH) D sierica e il rischio di recidiva di tale condizione.

Sono stati, così, inclusi 1.231 soggetti di ambo i sessi, di età dai sessantacinque anni e oltre, partecipanti al LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam). La bassa 25 (OH) D, inferiore ai 10 ng / ml, si associava a un aumentato rischio di caduta e, dopo aggiustamento per età, sesso, livello d’istruzione, regione, stagione, attività fisica, fumo e assunzione di alcol, l'odds ratio (intervallo di confidenza 95%) era 1,78 (1,06-2,99) per i soggetti con due cadute o più, rispetto a coloro senza cadute o caduti una sola volta. L’OR era 2,23 (1,17-4,25) per i soggetti caduti tre o più volte, rispetto a quelli caduti due volte o meno. Si registrava anche un particolare effetto statisticamente significativo, legato all’età, per cui le analisi, stratificate per il gruppo inferiore ai settantacinque anni e maggiore o uguale a tal età, mostravano associazioni particolarmente forti nei più giovani con odds ratio (95% intervallo di confidenza) di 5.21 (2,03-13,40) per due o più cadute e 4,96 (1,52-16,23) per tre o più (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism August 1, 2006 vol. 91 no. 8 2980-2985).

Anche Mohammad Hassan Murad della Mayo Clinic Minnesota e collaboratori hanno compiuto una revisione sistematica con lo scopo di riassumere le prove esistenti sull'uso della vitamina “D” sul rischio di cadute. Gli autori hanno, così, selezionato ventisei studi eleggibili di qualità moderata con 45.782 partecipanti, soprattutto anziani e donne (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism October 1, 2011 vol. 96 no. 10 2997-3006). L’uso della vitamina si associava a una riduzione statisticamente significativa del rischio di cadute, con un odds ratio per almeno una caduta di 0,86 e intervallo di confidenza 95%, 0,77-0,96. Questo effetto era più evidente nei pazienti che erano carenti di vitamina “D” al basale e negli studi in cui era stato somministrato il calcio con la vitamina. La qualità delle prove era da bassa a moderata a causa dell’eterogeneità e bias della pubblicazione. In conclusione, la vitamina “D” in combinazione con il calcio riduceva il rischio di cadute, mentre negli studi senza la combinazione con il calcio non raggiungeva la significatività statistica. La più forte evidenza derivava dai trial con iscrizione di donne anziane.

Vit. “D” e prevenzione delle fratture osteoporotiche

L'osteoporosi, comune e progressiva malattia cronica metabolica dell'osso ad eziologia multifattoriale, è soprattutto riscontrabile negli anziani ed in particolare nelle donne bianche. È stata anche definita "ladro silenzioso" per il fatto che è di per sé asintomatica e diventa clinicamente evidente quando si verifica una frattura. Può colpire l'intero scheletro ma, soprattutto l’anca, il polso e la colonna vertebrale. Si tratta di una malattia sistemica, caratterizzata da ridotta massa ossea e deterioramento della microarchitettura del tessuto osseo, con suo conseguente aumento di fragilità. Nonostante i suoi effetti negativi sulla qualità di vita dei pazienti e i suoi costi, è una condizione spesso sottovalutata ed anche sotto trattata, come riportato, ad esempio, dal sondaggio Gallup della National Osteoporosis Foundation che rivelava una mancata consultazione con il proprio medico sull’argomento da parte del 75% di tutte le donne di età compresa tra i 45-75 anni. È importante ribadire che l'osteoporosi è una malattia prevenibile e che, quindi, lo sono anche le sue devastanti conseguenze fisiche, psico-sociali ed economiche. La prevenzione e il riconoscimento delle cause secondarie di osteoporosi sono le misure di prima linea per ridurre l'impatto della malattia, istruendo ed educando la popolazione soprattutto femminile, che ignara e non consapevole dei fattori di rischio non modifica lo stile di vita e i comportamenti. L'assistenza medica comprende, di massima, il calcio, la vitamina “D” e i farmaci antiosteoporotici, come i bisfosfonati e l’ormone paratiroideo.

L’osteoporosi è definita generalmente da una BMD (densità minerale ossea) di almeno 2,5 deviazioni standard sotto la media per un 30enne dello stesso sesso. Il numero di unità di deviazione standard di massa ossea dal picco si chiama T-score. La DXA (Dual x-ray absorptiometry), una speciale forma di raggi X a bassa dose, rappresenta il metodo preferito per misurare la BMD, generalmente a livello dell'anca e della colonna lombare vertebrale, i siti più comuni delle fratture osteoporotiche.

Derivano, di fatto, dalle complicazioni osteoporotiche ricoveri ospedalieri per una media di 20-30 giorni, riduzioni della qualità della vita in circa il 50% dei pazienti, limitazioni permanenti all’attività fisica, necessità di cure di lunga durata del 20% circa dei casi e morte fino al 20% un anno dopo la frattura.

Laura Masi dell’University of Florence ha rimarcato come le fratture da fragilità ossea siano, invero, il segno distintivo dell’osteoporosi e come in molte regioni del mondo comportino, per l’invalidità consequenziale, un importante contributo ai costi di cure mediche (Clin Cases Miner Bone Metab. 2008 Jan-Apr; 5(1): 11–13). Oltre i cinquanta anni, una donna su due e un uomo su quattro nella loro vita sono destinati ad avere fratture correlate all'osteoporosi. In tal modo, ogni anno si verificano oltre 1,5 milioni di fratture, di cui 300.000 dell'anca con mortalità complessiva del 15-30% entro i primi sei mesi, più elevata negli uomini rispetto alle donne. Quelle vertebrali sono circa 700.000, 250.000 quelle del polso e più di 300.000 quelle di altre sedi. Peraltro, nelle donne caucasiche di cinquanta anni il rischio di vita per le fratture da fragilità ossea si avvicina al 40% e negli uomini al 13% e il rischio di future fratture vertebrali aumenta con la numerosità prevalente, indipendentemente dall’età e dalla BMD. Come detto, la diagnosi di osteoporosi si desume generalmente dalla valutazione della densità minerale ossea a livello dell'anca, mediante la DXA. L'identificazione dei diversi fattori di rischio, invece, quali l'età, la precedente frattura di fragilità, il fumo, la menopausa precoce, l’eccesso di alcol, la limitata attività fisica, il basso peso corporeo, la storia familiare di fratture dell'anca e l'uso di farmaci come i corticosteroidi, l’ipertiroidismo è stata ampiamente utilizzata nelle strategie di case finding. Negli Stati Uniti circa 9.000.000 di donne e 3.000.000 di uomini soffrono di osteoporosi e per tale condizione nel 2005 si sono contati due milioni circa di fratture, con costi annuali diretti superiori ai $ 17 miliardi, esclusi, quindi, gli indiretti. Nelle donne caucasiche il rischio di vita per una frattura dell'anca è stato valutato di circa il 18% e negli uomini del 6% e rispettivamente per l’avambraccio di circa il 16 e il 5%, per almeno una frattura vertebrale di circa il 16 e il 2,5%. Da notare, peraltro, che la maggior parte delle fratture vertebrali non viene diagnosticata clinicamente, ma può causare un forte dolore con limitazioni all'attività fisica.

La vitamina “D”, principalmente usata per promuovere la salute delle ossa e prevenire l'osteoporosi, in seguito a diversi e recenti studi randomizzati, è stata posta, tuttavia, nel dubbio non solo di efficacia, ma anche come fattore di significativo aumento del rischio sia di cadute sia di fratture. Alcune meta-analisi hanno rilevato, difatti, la riduzione del rischio di frattura dal 13 al 26% con 700 - 800 UI il giorno mentre altri la sua inefficacia.

B Abrahamsen dell’University of Southern Denmark, Odense, Denmark e collaboratori dello studio DIPART (vitamin D Individual Patient Analysis of Randomized Trials), per definire nelle fratture il ruolo e l'influenza dei regimi di dosaggio della vitamina “D”, singolarmente o combinata al calcio, hanno selezionato dalla letteratura sette importanti studi clinici, randomizzati con un totale di 68.517 partecipanti di età media di 69,9 anni, con un range dai quarantasette ai centosette anni, nel 14,7% uomini (BMJ 2010;340:b5463).

I risultati dei trial che avevano utilizzato la vitamina “D” con il calcio mostravano una riduzione del rischio complessivo di fratture, con un hazard ratio 0,92, intervallo di confidenza al 95%,86-0,99, p = 0,025. Per la frattura dell'anca tutti gli studi mostravano HR 0,84, IC 95%= 0,70-1,01, p = 0.07, mentre nell’utilizzo di dieci microgrammi di vitamina con il calcio 0,74, 0,60-0,91, p = 0,005. Invece, con la vitamina “D” da sola, in dosi giornaliere di 10 oppure 20 μg, non si riscontravano effetti significativi. Non si rilevava, peraltro, alcuna interazione tra storia della frattura e risposta al trattamento, né alcuna interazione con l'età, il sesso o la terapia ormonale sostitutiva. Quest’analisi, in conclusione, indicava che la vitamina “D” somministrata da sola in dosi di 10-20 μg non era efficace a prevenire le fratture, mentre in combinazione con il calcio riduceva le fratture dell'anca, quelle totali e probabilmente le vertebrali, indipendentemente dall'età, dal sesso o da fratture precedenti.

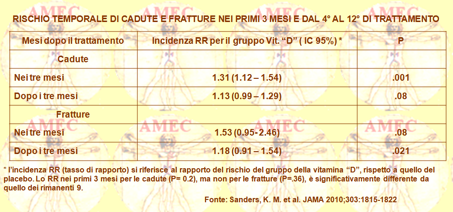

Kerrie M. Sanders dell’University of Melbourne e collaboratori, per determinare se una singola dose annuale, in autunno o in inverno per via orale, a donne anziane potesse migliorare l'aderenza alle cure e ridurre il rischio di cadute e di fratture, hanno controllato, dall’autunno all’inverno da tre a cinque anni, in doppio cieco con 500.000 UI di colecalciferolo e con placebo, 2.256 donne residenti in comunità, dai settanta anni e oltre, ad alto rischio di frattura (JAMA. May 12 2010;303(18):1815–1822).

Gli autori registravano, così, 171 fratture nel gruppo della vitamina vs le 135 del gruppo placebo e 837 partecipanti del primo gruppo cadevano 2.892 volte, con un tasso di 83,4 per 100 persone-anno, mentre nel secondo gruppo solo 769 per 2.512 volte, con un tasso di 72,7 per 100 persone-anno, secondo un rapporto del tasso d’incidenza [RR], 1.15, intervallo di confidenza 95% [IC], 1,02-1,30, p = .03). L'incidenza RR di frattura nel gruppo della vitamina era 1.26 (95% IC, 1,00-1,59, p = 0,047), rispetto al gruppo placebo (tassi per 100 persone-anno, 4,9 vitamina D vs 3,9 del placebo). Peraltro, nei primi tre mesi della somministrazione l'incidenza RR di caduta nel primo gruppo, rispetto il secondo, era 1,31 e durante i successivi 9 mesi 1,13 con un test di omogeneità P = .02. Peraltro, la 25OHD media sierica di base era 49 nmol / L e meno del 3% delle partecipanti aveva livelli inferiori ai 25 nmol / L. Dopo la somministrazione di circa 120 nmol / L, i livelli a un mese erano circa 90 nmol / L e a tre e dodici mesi rimanevano più elevati, rispetto al gruppo placebo. In rapporto a quanto sopra il CTAF (California Technology Assessment Forum) ha voluto dare una risposta al valore dei trial sull'uso della vitamina “D” per prevenire le fratture osteoporotiche, in rapporto alla crescente evidenza, interesse e controversie sulla sua carenza e sull'uso degli integratori per la prevenzione di una miriade di malattie. Lo IOM (Istituto di Medicina) ha esaminato, così, la letteratura recente e nel 2011 ha aggiornato, come riportato in precedenza, le raccomandazioni dietetiche di assunzione della vitamina e calcio.

Jeffrey A. Tice dell’University of California, nominato a eseguire la revisione sistematica nei meriti, ha identificato venticinque studi randomizzati o pseudo-randomizzati sui risultati di frattura con il trattamento con la vitamina “D”. Il campione dei pazienti, di età dai 53 (pochi) agli ottantacinque anni (la maggior parte), con stato di vita indipendente o in istituti per anziani, variava significativamente da uno studio all'altro. Inoltre, gli interventi differivano in modo significativo, essendo, sia la vitamina D2 sia la D3, utilizzate a dosi dalle 400 UI il giorno sino alle 500.000 UI una volta l'anno. In alcuni studi era effettuata la combinazione con il calcio, che, utilizzando la meta-regressione, appariva l'unica caratteristica che cambiava in modo significativo l'effetto della vitamina sull’incidente di frattura. Difatti, la vitamina da sola era inefficace, mentre con il calcio riduceva le fratture totali del 14% e quelle dell'anca del 18%, con tendenza, ma senza un’evidenza statisticamente significativa, verso un maggiore beneficio per i pazienti istituzionalizzati e con più bassa 25 (OH) D basale. Peraltro, la forma e la dose della vitamina utilizzata non cambiavano l'efficacia della combinazione. Tutti i trial del calcio in combinazione con la vitamina usavano un programma giornaliero di dosaggio e non vi erano interazioni per età, sesso o per storia di precedente frattura. Sulla base di questi studi, ma anche secondo altre recenti meta-analisi, si dovrebbe considerare con le integrazioni di 400 - 800 UI di vitamina “D” giornaliera e di 1000 - 1200 mg di calcio l’efficacia per la riduzione di circa il 14% delle fratture. I maggiori benefici in assoluto deriverebbero agli individui ad alto rischio di fratture, come coloro di età superiore ai settanta anni o quelli con precedenti fratture osteoporotiche. Possono comparire in alcuni pazienti stitichezza, gonfiore addominale ed elevati livelli sierici di calcio, ma con incidenza quasi uguale a quella dei gruppi di controllo. Così pure, i calcoli renali, pur essendo possibili, rappresenterebbero una condizione avversa di poco interesse. Per quanto riguarda, invece, il possibile eccesso di eventi cardiovascolari con la supplementazione del calcio e i suoi alti livelli sierici, nei trial di calcio più vitamina “D” non si rilevava un aumento della mortalità totale. Invece, si dimostrava una tendenza verso una minore mortalità nei pazienti trattati con vitamina “D”. Da questa prima revisione del 16 febbraio 2011 del California Technology Assessment Forum ne deriva, quindi, la raccomandazione dell'uso della vitamina “D” combinata con il calcio, secondo il criterio CTAF TA 1 e 5 per la sicurezza, efficacia e miglioramento dei risultati sulla salute.

Nei meriti la BCBSA (Blue Cross Blue Shield Association) non ha condotto una valutazione, la CMS (Centers for Medicare e Medicaid Services) non ha assunto una specifica posizione, la COA (California Orthopaedic Association) ha in programma di fornire una raccomandazione, l’AACE (American Association of Clinical Endocrinologists) ha pubblicato nel dicembre 2010-Vol.16-Suppl 3 le linee guida per la diagnosi e il trattamento dell'osteoporosi postmenopausale, la NOF(National Osteoporosis Foundation) ha osservato che la vitamina “D” svolge un ruolo importante nel proteggere le ossa, l’AAD (American Academy of Dermatology) ha raccomandato sempre di mantenere un valore di sicurezza per la vitamina “D” attraverso una dieta sana, piuttosto che esporsi al sole, l’IOM (Institute of Medicine) ha pubblicato un rapporto il 30 Novembre 2010, sottolineando che le evidenze scientifiche indicano che il calcio e la vitamina “D” giocano un ruolo chiave sulla salute delle ossa, l’ODS (Office of Dietary Supplements) ha pubblicato il “The Dietary Supplement Fact Sheet, Vitamin DL Health Professional Fact Sheet”, disponibile on line su: http://ids.od.nih.gov/factsheets/VitaminD_pf.asp.

Relazione tra Vit. “D” e iperglicemia nell’anziano

Peraltro, continua l’interesse delle correlazioni tra ipovitaminosi “D” e diabete mellito, soprattutto nei più anziani, per la sempre più diffusa prevalenza di entrambe le patologie, soprattutto a lungo termine. La HbA1c alta, effetto del disturbo metabolico dell’iperglicemia, è, di fatto, un fattore di rischio per lo sviluppo del diabete mellito (prediabete). In effetti, come riportato dall’ADA (American Diabetes Association), le più recenti evidenze supportano il suo uso, piuttosto che quello del test orale di tolleranza, come test diagnostico della malattia. Ciò, soprattutto, in base alla ormai stabilita associazione tra HbA1c e malattia microvascolare. Ci sono, come riportato nel notiziario N°8 del settembre 2011, plausibili percorsi biologici per un ruolo dei bassi livelli di vitamina “D” nella patogenesi del diabete mellito e del controllo dei livelli di glucosio nel sangue, anche per la presenza dei recettori della vitamina nelle cellule beta pancreatiche e in quelle del sistema immunitario. Di certo, la correlazione tra la vitamina e la patogenesi del diabete mellito assume potenzialmente un ruolo di grande importanza per la salute pubblica a causa degli effetti avversi determinati da entrambe le patologie sullo stato del benessere.

Vasant Hirani dell’University College London, con lo scopo di valutare l'associazione tra i livelli di vitamina “D” e l'iperglicemia, ha esaminato 2.038 anziani non istituzionalizzati di sessantacinque anni e oltre, partecipanti all’Health Survey for England 2005.

L'iperglicemia risultava indipendentemente associata ai bassi livelli di vitamina (J Am Geriatr Soc. 2011 Oct;59(10):1786-92). L’OR (odds ratio) per i valori di 25 (OH) D <25,0 nmol / L era pari a 2.30 (intervallo di confidenza 95% (IC) = 1,20-4,42), mentre per livelli di 25,0-49,9 nmol / l era 2,09 (IC 95% = 1,22-3,58) e per quelli tra 50.0 e 74,9 nmol / L 1,49 (IC 95% = 0,85-2,62).

Vit. “D”, funzione delle cellule β e glicemia

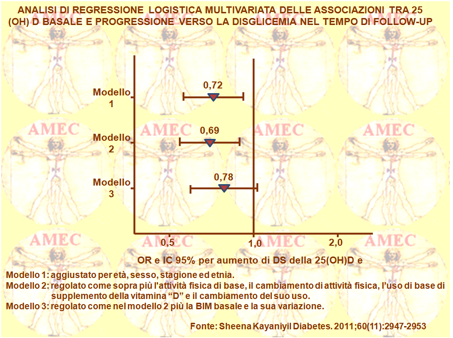

Dal loro canto, Sheena Kayaniyil dell’University of Toronto e collaboratori hanno voluto esaminare in prospettiva le associazioni tra la 25 (OH) D, l'insulino-resistenza (IR), la funzione β-cellulare e l'omeostasi del glucosio nei soggetti a rischio di diabete di tipo 2 (Diabetes. 2011;60(11):2947-2953).

Hanno, così, seguito per tre anni 489 soggetti, di età di 50 ± 10 anni, arruolati nel PROMISE (PROspective Metabolism and ISlet Cell Evaluation), studio di coorte a Toronto e Londra, Ontario, Canada, tra maggio 2004 e dicembre 2006.

L’analisi di regressione lineare multivariata non indicava alcuna associazione significativa tra il valore basale della 25 (OH) D con l’ISOGTT (IR misurata con il Matsuda index) o l’HOMA-IR (homeostasis model assessment of IR) del follow-up. Invece, si registrava una significativa associazione positiva tra il valore basale della 25 (OH) D con il rapporto IGI / IR, con cui si valutava la funzione delle cellule β (insulinogenic index diviso per l’HOMA-IR) del follow-up (β = 0,005, p = 0,015), e con l’ISSI-2 (insulin secretion sensitivity index-2 ) (β = 0,002, p = 0,023).

Si otteneva anche una significativa associazione inversa tra la 25 (OH) D basale e l’AUCglucose (area under the glucose curve) al follow-up (β = -0,001, p = 0,007). In 116 soggetti si verificava una progressione verso la disglicemia (alterata glicemia a digiuno, ridotta tolleranza al glucosio o diabete di tipo 2).

L’analisi di regressione logistica indicava una significativa riduzione del rischio della progressione nelle condizioni dei valori basali più alti di 25 (OH) D (odds ratio aggiustato 0,69 [IC 95% 0,53-0,89]), che, però, si annullava dopo aggiustamento aggiuntivo per la linea di base e il cambiamento dell’IMC (0,78 [0,59-1,02]). In conclusione, secondo questo studio i valori di base più alti della 25 (OH) D costituirebbero un valore predittivo indipendente al follow-up della migliore funzione delle cellule β e dell’AUCglucose più bassa, sostenendo, così, il ruolo potenziale della vitamina “D” nell’eziologia del diabete di tipo 2 in la senescenza.

Vit. “D”, diabete, malattie cardiovascolari e morte per qualsiasi causa

James L. Vacek dell’University of Kansas Hospital e collaboratori hanno esaminato i dati di 10.899 adulti con livelli sierici di vitamina “D”, di età media di 58 ± 15 anni, nel 71% donne (n = 7.758), con indice di massa corporea media di 30 ± 8 kg/m2. Considerando normali i valori ≥ 30 ng / ml e bassi quelli <30 ng / ml, la media di vitamina era 24,1 ± 13,6 ng / ml. Pertanto, 3.294 di tutti i pazienti, solo il 29,7%, erano classificati nella gamma della normalità e ben 7.665, il 70,3%, erano carenti. Dopo aggiustamento per la storia clinica, farmaci e altri fattori, i cardiologi hanno anche rilevato che la carenza di vitamina si associava alla probabilità di: diabete più del doppio, ipertensione per il 40%, malattia coronarica, cardiomiopatia per circa il 30%, rispetto a quelle con valori di normalità (p <0,05). (The American Journal of Cardiology, 8 novembre 2011). Inoltre, nelle persone carenti si segnava una triplice maggiore probabilità di morte per qualsiasi causa (odds ratio 2,64, intervallo di confidenza al 95% 1,901-3,662, p <0,0001). La somministrazione, di poi, di supplementi di vitamina “D” riduceva il rischio di morte per qualsiasi causa di circa il 60%, rispetto alla restante popolazione (odds ratio per morte 0,39, intervallo di confidenza al 95% 0,277-0,534, p <0,0001).