NOTIZIARIO Dicembre 2010 N°12

A cura di Giuseppe Di Lascio

Con la collaborazione di:

Bagalino Alessia, Bauzulli Doriana, Di Lascio Alessandro, Di Lascio Susanna, Levi Della Vida Andrea, Melilli Simonetta, Pallotta Pasqualino, Sesana Giovanna, Stazzi Claudio, Zimmatore Elena

SONNO E SALUTE

I disturbi del sonno

III^ parte

Giuseppe Di Lascio – Susanna Di Lascio

Imprinting stagionale dell’orologio circadiano

I fattori ambientali e, in particolare, la foto illuminazione sono in grado di influenzare notevolmente lo sviluppo neurale, potendo riorganizzare l'orologio biologico maturo del nucleo soprachiasmatico (SCN). Però, non essendo noto l’effetto del diverso fotoperiodo stagionale sull'orologio circadiano dei mammiferi, Christopher M Ciarleglio e collaboratori della Vanderbilt University, Nashville, Tennessee – USA, hanno studiato il comportamento differenziale di topi di laboratorio (Nature Neuroscience, 2010; DOI: 10.1038/n.2699) nei meriti.I topolini, appena nati, sono stati mantenuti a cicli di un inverno artificiale o di luce estiva. Una volta maturi, sono stati posti al buio costante, osservando i loro comportamenti di attività. In tal modo, si è rilevato che i soggetti nati in inverno, indipendentemente dal fatto che fossero stati mantenuti in un ciclo di luce invernale o fossero stati spostati a un ciclo estivo dopo lo svezzamento, dimostravano un rallentamento consistente del loro periodo di attività giornaliera. Di poi, l’orologio master biologico cerebrale mostrava un pattern simile, con un rallentamento dell’attività dei geni coinvolti nella sua gestione nei topini nati in inverno, a differenza di quelli nati nel ciclo estivo. L'imprinting riguardava, quindi, sia il comportamento dell'animale stesso sia il ciclismo dei neuroni del master clock biologico. Inoltre, l'imprinting di attività del gene nei topini appena nati ha mostrato, più tardi nella vita, effetti drammatici ai cambiamenti di stagione sulla reazione dell'orologio biologico. Difatti, l’orologio biologico e il comportamento dei topi nati d'estate restavano stabili e in linea con il momento del crepuscolo, mentre quelli dei topi nati in inverno variavano notevolmente, una volta collocati in un ciclo di luce d'estate. In sostanza, i topini allevati nel ciclo invernale mostravano una risposta esagerata ai cambiamenti stagionali, in modo sorprendentemente simile ai malati del disturbo affettivo stagionale. È già noto, peraltro, che l'orologio biologico regola l'umore negli esseri umani e questo studio condurrebbe, di fatto, ad aggiungere che le variazioni stagionali del ciclo giorno/notte possano influenzare la personalità degli uomini, avendo un effetto su un certo numero di disturbi comportamentali, in virtù di una biologia stagionale e non di certo dell’astrologia. Negli esseri umani, gli studi, condotti negli emisferi sia a nord sia a sud del pianeta, hanno confermato che è la stagione invernale, e non il mese di nascita, che porta ad aumentare il rischio della schizofrenia. Ci sono, poi, molti possibili fattori stagionali che potrebbero influenzare lo sviluppo del cervello, tra cui l'esposizione al virus influenzale. Lo studio di Ciarleglio, però,dimostra che il ciclo stagionale della luce può influenzare lo sviluppo di una sua funzione specifica. Studi precedenti avevano già dimostrato, peraltro, che la luce può influenzare lo sviluppo di altre parti cerebrali, come il sistema visivo. Questo lavoro dimostra che ciò è vero anche per l'orologio biologico.

Durata del sonno e livelli di leptina, equilibrio neurovegetativo, regolazione del glucosio, del cortisolo e della tireotropina

La leptina, ormone rilasciato dagli adipociti, fornisce informazioni circa lo stato di energia ai centri di controllo nel cervello. Negli esseri umani, poi, le sue concentrazioni circolanti sono sensibili ai cambiamenti acuti del bilancio energetico, derivanti dall’aumentato o ridotto apporto calorico. L'ascesa notturna dei suoi livelli è dovuta in parte all'ingestione del pasto diurno. Pur tuttavia, costituisce prova che il sonno di per sé incide sulla sua regolamentazione quando esso si verifica di giorno nei soggetti trattati con nutrizione enterale continua con persistenza dell’elevazione dell’ormone.Peraltro, i più importanti sistemi ormonali, che interagiscono con la leptina e con la regolazione del sonno, sono l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene e il sistema insulare, che controlla il glucosio. I glucocorticoidi negli esseri umani stimolano l'assunzione di cibo e la leptina e i livelli di cortisolo nelle 24 ore seguono percorsi speculari. Oltre alla loro relazione temporale inversa, forti interrelazioni sono state, inoltre, riportate tra la leptina e l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene. Ancora, alcuni studi sulla totale o parziale privazione acuta del sonno hanno anche dimostrato un aumento dei livelli di catecolamine urinarie e plasmatiche per cui, essendo il rilascio della leptina inibito dall’attività del sistema nervoso simpatico, è possibile che la limitazione del sonno possa portare a ridurre i suoi livelli. Di fatto, la cortisolemia serale risulta elevata nei soggetti sottoposti a perdita di sonno sperimentale, così come negli insonni. Parallelamente, sono state segnalate variazioni diurne e pulsatili tra TSH e leptina in giovani adulti sani. In effetti, il profilo delle 24 ore del TSH plasmatico è notevolmente influenzato dalla privazione acuta di sonno totale, come pure da ricorrenti sue parziali riduzioni. L'insulina, peraltro, agisce in sinergia con il cortisolo nella regolazione della produzione di leptina con effetti ipnotici, quando somministrata nei roditori a livello centrale. È anche noto che il sonno gioca un ruolo importante nel bilancio energetico. Difatti, nei roditori la scarsità di cibo o la fame comporta una riduzione del sonno e, viceversa. La sua privazione totale, invece, causa l’iperfagia.L'identificazione dei neuropeptidi ipotalamici eccitatori, ipocretine o orexine, con potenti effetti di promozione del risveglio e di stimolo dell'assunzione di cibo in determinate condizioni, ha fornito anche una base molecolare per la comprensione delle interazioni tra la regolamentazione dell’alimentazione e del sonno. Sulla base della crescente evidenza del legame tra sonno e comportamenti alimentari, recenti studi sui roditori hanno indicato come l'attività neuronale dell’l’ipocretina e il rilascio dell’ipocretina-1 sono stimolate dalla privazione del sonno.

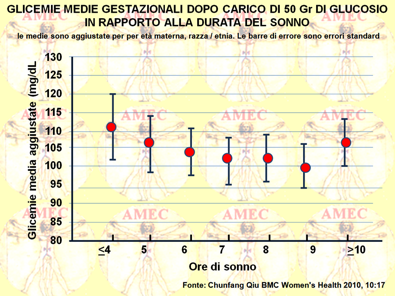

Karine Spiegel e collaboratori dell’University of Chicago, hanno, per l’appunto, misurato il profilo di 24 ore dei livelli di leptina in condizioni di restrizione del sonno e durante la sua estensione in giovani adulti sani, sotto controllo dell'apporto calorico e del dispendio energetico (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 89, No. 11 5762-5771). In particolare, lo studio ha valutato l'impatto della durata del sonno sui profili delle 24 ore dei livelli di leptina, sull'equilibrio simpatico-vagale, sul cortisolo, sul TSH, sul glucosio e sulle concentrazioni d’insulina in soggetti studiati dopo 6 giorni di restrizione di 4 ore di sonno e dopo 6 giorni di estensione di 12 ore in tempi diversi, in condizioni standard di 8 ore prima di coricarsi. I risultati hanno, così, dimostrano, in modo inequivocabile, che la durata del sonno ha un forte impatto sui livelli della leptina e sull’equilibrio simpatico-vagale cardiaco, sul cortisolo, sul TSH e sul metabolismo dei carboidrati.

Il legame biochimico tra orologio biologico e diabete

Eric Zhang e collaboratori dell’University of California di San Diego, hanno scoperto che il criptocromo, proteina chiave che regola l'orologio biologico dei mammiferi, interviene anche nella produzione di glucosio nel fegato e che, modulandone i livelli, si può migliorare la salute dei topi diabetici (Nature Medicine, 2010; DOI: 10.1038/n.2214). Fino ad ora, il criptocromo era conosciuto come proteina chiave all'interno del nucleo delle cellule, che attiva e disattiva i geni in modo ritmico nell'orologio biologico delle piante ed anche, di poi, dei moscerini della frutta e dei mammiferi. Ora, sorprendentemente i ricercatori hanno svelato una sua nuova funzione, mai prevista al di fuori del nucleo. Era, difatti, già noto che i topi, con orologi biologici non ottimali, tendono a sviluppare il diabete e l’obesità con un rapporto di reciprocità tra il ritmo circadiano e il mantenimento di un costante rifornimento di glucosio nel corpo. Il pensiero comune, però, era che il nostro metabolismo è regolato principalmente dagli ormoni che vengono rilasciati dal pancreas durante il digiuno o l'alimentazione. Questo lavoro porta oggi ad affermare che anche l'orologio biologico regola, come questi ormoni, il metabolismo. Ciò potrebbe spiegare, quindi, il motivo per cui i lavoratori turnisti, i cui orologi biologici sono spesso fuori fase, presentano un rischio maggiore di obesità e di resistenza all'insulina. Tale funzione aggiuntiva del criptocromo nelle cellule dei mammiferi disciplina, pertanto, il processo di gluconeogenesi con cui il nostro organismo può fornire un flusso costante di glucosio, permettendo al nostro cervello e al resto degli organi e delle cellule l’ottimale funzione. Difatti, da svegli e mangiando si assicura un sufficiente rifornimento di glucosio, ma da addormentati o nel digiuno, per mantenere i suoi livelli necessari, bisogna ricorrere al glicogeno immagazzinato nel fegato. Tale meccanismo molecolare del criptocromo si è evoluto per coordinare il nostro metabolismo energetico di concerto con la nostra attività diurna e i livelli di alimentazione. I ricercatori, in conformità a queste considerazioni, hanno avanzato con sequenzialmente l’ipotesi di sviluppo d’interessanti nuovi trattamenti per il diabete,modulando i livelli di criptocromo nel fegato.

I cibi grassi della gravida fanno i bambini obesi

M. Suter P e collaboratori del Baylor College of Medicine di Houston hanno studiato tre gruppi di primati macaco giapponesi, nutrendo un primo gruppo di controllo con una dieta al 12% di grassi, il secondo ad alto contenuto al 35% e il terzo fino a cinque anni con dieta ricca di grassi e poi riportato a quella normale dei controlli (the FASEB Journal, 2010; DOI: 10.1096/fj.10-172080). Ogni gruppo ha mantenuto la dieta specifica prima del concepimento e per tutta la gravidanza. La prole del gruppo con dieta ad alto contenuto di grassi sviluppava, così, una steatosi epatica analcolica, sperimentava cambiamenti negli istoni, l'insieme di proteine che avvolgono tutto intorno al DNA, e presentava un alterato profilo metabolico e dei ritmi circadiani. I risultati, inoltre, dimostravano che i geni del fegato fetale, responsabili di dirigere i ritmi circadiani con l’appetito e l'assunzione di cibo e, in particolare, il Npas2, regolatore chiave del sistema circadiano, governato a sua volta dai cambiamenti nel codice dell'istone fetale, nei nati dalle madri in dieta ricca di grassi erano alterati. La normalizzazione della dieta della madre, sia in stato di gravidanza sia in allattamento o anche dopo la nascita della prole, aiutava a ripristinare parzialmente la macchina circadiana verso la normalità, diminuendo, forse, il rischio di malattie infantili legate all'obesità.Peraltro, i ricercatori avevano già recentemente pubblicato una serie di studi sulla Gazzetta FASEB, dimostrando che il tipo di alimentazione della madre incideva sul peso dei suoi figli per tutta la vita.La dieta della madre durante la gravidanza deve sicuramente influenzare i meccanismi del sonno dei figli, attraverso processi genetici che controllano il ciclo del sonno. Ciò deve, quindi, rappresentare un preciso campanello d'allarme per le donne incinte.

Traffico notturno ed alterazioni del sonno

Come più volte ribadito, l’OMS, sulla base della definizione di salute, rispondente non semplicemente alla semplice assenza di malattia o infermità ma a uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, in ragione anche dell’ambiente in cui si vive, riconoscendo il suo godimento come uno dei fondamentali diritti di ogni cittadino, considerando il rumore ambientale una minaccia e un impattonegativo nei meriti, al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri, nel 1999 ha rilasciato linee guida, rivalutate nel 2006.

La revisione dei dati disponibili ha portato a precise conclusioni.

- Il sonno è una necessità biologica e il disturbo del sonno si associa a effetti negativi sulla salute.

- Gli effetti biologici del rumore, mentre si dorme, sono le interruzioni del sonno con variazioni delle sue modalità e del risveglio e aumento della frequenza cardiaca.

- L'esposizione al rumore notturno è causa di disturbi del sonno auto-percepiti, aumento nel consumo dei farmaci e dei movimenti del corpo, insonnia.

In effetti, il rumore, inducente i disturbi del sonno e stimato come un problema di salute in sé, deve essere anche considerato causa diulteriori conseguenze sulla salute e sul benessere individuale.

Esso, di solito definito come un qualsiasi tipo di suono irritante e invadente, oggi giorno, ha assunto, invero, un importante valore in campo socio sanitario, come preoccupazione ambientale d’inquinamento acustico. Tale condizione viene definita propriamente dalla legge n. 447/1995 art. 2, detta anche legge quadro sull'isolamento acustico. Essa, difatti riporta: “'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o esterno o tale da interferire con le normali funzioni degli ambienti stessi”. Peraltro, una distinzione tecnica e oggettiva tra un segnale acustico, nel suo senso più ampio, e un rumore deriva dalle caratteristiche particolari, sia nel tempo sia nella frequenza del primo, che di solito mancano nel secondo. Il rumore tende, comunque, a evocare le risposte fisiologiche caratteristiche dello stress, portando diversi ricercatori a prendere in considerazione l'ipotesi che l'esposizione a lungo termine a esso contribuisce alla genesi di malattie gravi. In effetti, l’esposizione al rumore si associa all’elevata probabilità di effetti nocivi alla salute dell’uomo che, oltre a quelli psicosociali del semplice fastidio, dei disturbi del sonno e delle compromissioni delle normali attività quotidiane, comprendono anche quelli fisici sul sistema neuroendocrino, cardiovascolare, nervoso autonomo e centrale. Tra tutti, quelli sull’apparato cardiovascolare rappresentano, di certo, i più suggestivi e i più preminenti. Esistono, peraltro, numerose evidenze sull’associazione tra l’esposizione al rumore e la morbilità cardiovascolare. Peraltro, sembrerebbe che gli effetti cardiovascolari siano mediati dall’attivazione del sistema adrenergico nella sua componente alfa e beta recettoriale. Diversi studi hanno, peraltro, riportato un aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, dell’escrezione urinaria di catecolamine, delle resistenze vascolari periferiche nelle persone sottoposte a inquinamento acustico. Gli studi, condotti con una gamma d’intensità sino ai 115 dBA, hanno riguardato sia il rumore acuto sia quello cronico, sia il continuo sia l’intermittente, sia quello di derivazione industriale sia il così detto “rumore bianco”, sia quello da traffico cittadino.

In effetti, le conseguenze del rumore sull’apparato acustico dell’uomo sono ben note da alcuni decenni ma sono divenuti un bisogno di studio da quando il traffico motorizzato ha invaso sempre più l’ambiente urbano, contribuendo, così, a un più elevato livello d’inquinamento. A tal proposito e dal punto di vista sanitario, si deve notare che fino alla fine degli anni settanta, o giù di lì, la ricerca attiva sugli effetti pericolosi del rumore del traffico sulle persone si è concentrata per lo più su argomenti uditivo-correlati, per poi approfondirsi progressivamente sui problemi e dimensioni della salute più in generale. Il rumore ambientale è un tema, ormai, di preoccupazione continua e crescente, definito, soprattutto, come fastidio e disturbo del sonno con i suoi effetti nel contesto sociale delle persone. In contemporanea, i ricercatori hanno proteso, da qualche tempo, i loro sforzi per sviluppare modelli analoghi, idonei per predire il grado di fastidio delle persone nella loro esposizione a sorgenti diverse di rumore. In effetti, la valutazione del grado di rumorosità, causata da un cambiamento nel livello sonoro, contiene due componenti: la prima, di tipo cognitivo, che riguarda le aspettative per il suono di soddisfare alcune caratteristiche di un ambiente ideale; la seconda, sostanzialmente emotiva, che è correlata al cambiamento di umore della persona esposta.In conformità a quanto sopra, ne è derivato che i governi, soprattutto del mondo industrializzato, da qualche tempo, sollecitano misure idonee per controllare e ridurre l’inquinamento acustico nella società globalizzata. Tra gli effetti diretti e più evidenti del rumore sui soggetti svegli, il disturbo è, in generale, quello che interferisce negativamente con la comunicazione vocale individuale, con la capacità di concentrazione e, di conseguenza, con le prestazioni dei compiti. Le variabili che influenzano il giudizio soggettivo di una situazione in cui prevale il rumore da traffico, possono, però, anche contribuire a causare disturbi del sonno durante la notte, con consequenziali effetti negativi per il giorno successivo. I bambini, che hanno una soglia più elevata degli adulti per il risveglio, considerati spesso meno sensibili al rumore notturno, sembrano, però, altrettanto più reattivi. Peraltro, passando più tempo a letto, sono anche più esposti ai livelli di rumore notturno, per cui devono essere considerati una classe ad alto rischio. Inoltre, poiché con il passare dell'età la struttura del sonno diventa più frammentata, gli anziani offrono sempre piùvulnerabilità al disturbo, come pure le donne in gravidanza e le persone malate, costituendo così anch’essi gruppi a maggior rischio. Di poi, i lavoratori turnisti sono anch’essi naturalmente a maggior rischio, poiché la struttura del loro sonno è sotto stress a causa degli adattamenti del ritmo circadiano. Secondo quanto riportato dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), nell'Unione Europea ben nove cittadini su dieci sono esposti a rumori superiori ai 65 decibel (dB) e in Italia numerose ricerche testimoniano prudentemente gli effetti dannosi del rumore sull'organismo. Si calcola, difatti, che 40 milioni di persone sono esposti ogni giorno a livelli alti d’inquinamento acustico con i consequenziali danni ben riconosciuti all'udito e ad altri organi e apparati, tra cui il cardiovascolare e più recentemente il sistema immunitario e neuroendocrino. I principali provvedimenti legislativi italiani contro l'inquinamento acustico sono:

- la L. 447 del 26 ottobre 1995;

- il DPCM 14 Novembre 1997;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998;

- il D.Leg. n. 194 del 19 agosto 2005.

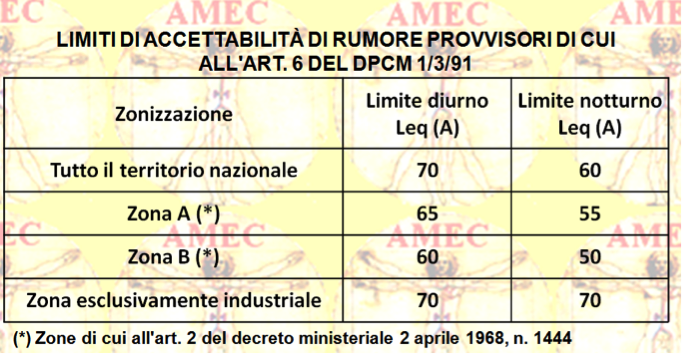

Il primo è la legge quadro sull'inquinamento acustico che fornisce anche la sua definizione. Il secondo concerne la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, dichiarando trascurabile il rumore inferiore ai 50 dB (A) di giorno e ai 40 dB(A) di notte, misurato a finestre aperte, nonché il rumore ambientale inferiore ai 35 dB(A) di giorno e ai 25 dB(A) di notte, misurato a finestre chiuse. La normativa non si limita a fissare i valori soglia in termini assoluti, ma prevede anche i valori relativi e differenziali. In particolare, definisce il criterio dei 3 decibel sopra il rumore di fondo, il cui volume varia da zona a zona. Il terzo riguarda le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Il quarto è relativo all’attuazione della direttiva 2002/49/CE per la determinazione e la gestione del rumore ambientale. Riguardo a quanto riportato, tutte le attività rumorose non possono superare il limite della normale tollerabilità di ogni cittadino che desidera quiete e riposo, come stabilito dalle citate disposizioni di legge. Inoltre, tutte le sorgenti rumorose devono essere acusticamente isolate in modo che suoni e vibrazioni non si trasmettano alle vicine abitazioni.In genere, si conviene che l'esposizione ai rumori superiori ai 90 decibel per otto ore il giorno e per molti anni provoca una perdita uditiva permanente.A tale riguardo, è da notare che i giovani di oggi, in particolare, risultano sempre più esposti ai livelli sonori traumatizzanti, in rapporto alle sofisticate tecnologie di ascolto musicale in HiFi e in discoteca, dove possono essere superati i 110 decibel per una o più ore, mentre il limite massimo di legge è di 95 decibel. Poi, nell'ascoltoin cuffia con i walkman ad alto volume, il livello di pressione sonora può superare i 110 decibel, per cui, con tempi di esposizione di più ore il giorno, la sordità permanente diviene molto probabile. Lo stress acustico può sommarsi, così, agli effetti della stanchezza fisica, dell'assunzione di alcolici e contribuire sensibilmente al verificarsi d’incidenti di ogni tipo, spesso mortali. Conviene, quindi, alternare l'esposizione al rumore di alto grado con pause di abbassamento dello stress uditivo. Per quanto riguarda l’ambiente, in attesa che i comuni provvedano alla zonizzazione acustica, si dovrebbero applicare i seguenti limiti di accettabilità provvisori, come derivati dall’articolo 6, comma 1, del DPCM 1/3/91.

Tali valori risultano oggi giorno ampiamente superati, soprattutto in particolari zone industriali e cittadine, come riportato da Legambiente per alcune zone di Roma, anche recentemente.

Come già detto, il rumore influisce in modo rilevante su molti aspetti della vita quotidiana, dal benessere psicofisico delle persone, al lavoro, al valore dei terreni e degli immobili. Gli effetti riscontrati sono riportati come trauma acustico, danno, disturbo, fastidio o annoyance. Il primo comporta la perdita di udito in seguito a elevatissime pressioni acustiche, prodotte da fenomeni esplosivi che provocano la rottura della membrana timpanica o il danneggiamento della catena degli ossicini. Il danno, invece, è rappresentato da ogni alterazione, anche parzialmente non reversibile, dell’apparato uditivo, consequenziale all’esposizione quotidiana di livelli di rumore superiori agli 80 dB per tempi prolungati (da 10 a 30 anni). Il disturbo e l’annoyance sono, infine, due patologie che influiscono sulla salute psichica del soggetto esposto, prima che fisica. Il primo si configura come un’alterazione reversibile delle condizioni psicofisiche, mentre la seconda è un effetto di fastidio che diventa un grave stress e che si realizza per la combinazione di fattori di natura fisica, psichica e sociale, modificando la performance socio-ambientale della persona. L’inquinamento acustico, peraltro, non ha effetto solo sull’apparato uditivo, ma anche su altre funzioni dell’organismo e, in particolare, sul sistema cardiovascolare, rivestendo un ruolo di grande importanza a livello del benessere sociale.

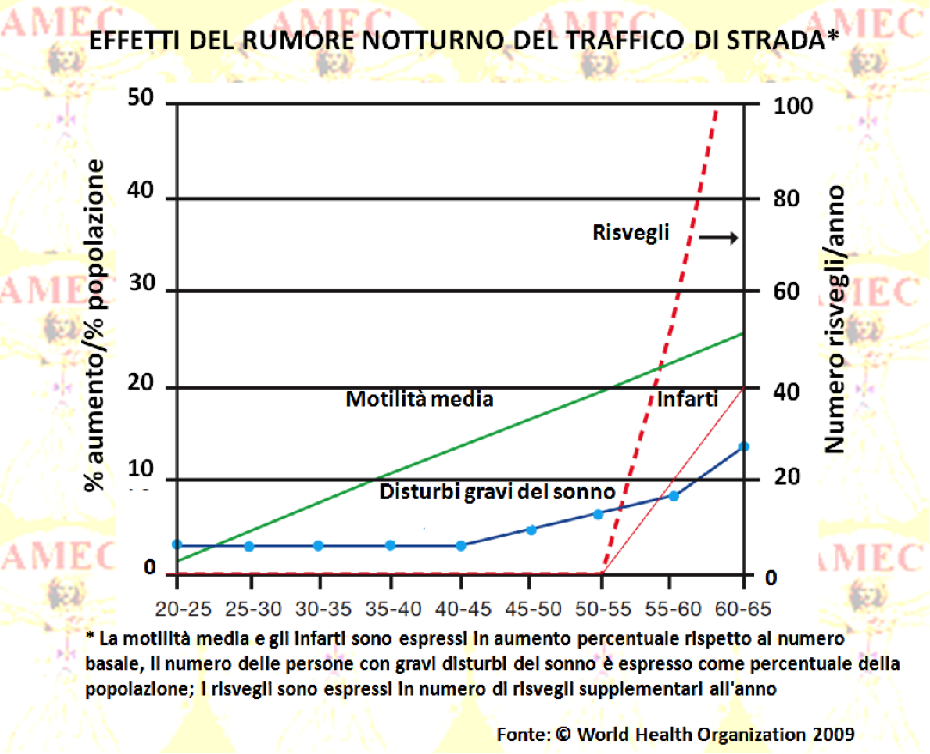

Dalla figura si evince, difatti, che 40 dB Lnight, outside è l’equivalente più basso rilevato per il LOAEL (lowest observed adverse effect) per il rumore notturno. Oltre i 55 db, gli effetti cardiovascolari diventano imaggiori problemi di sanità pubblica, che rischiano, di essere meno dipendenti dalla natura del rumore. Un esame più attento del preciso impatto è doveroso nelrange compreso tra 30 e 55 dB, perché molto dipende dalle circostanze dettagliate di ogni singolo caso.

Dal punto di vista scientifico, il miglior criterio per la scelta di un indicatore del grado del rumore è la sua capacità di prevedere un effetto che, se a lungo termine, come i disturbi cardiovascolari, dovrebbe essere correlato a una situazione acustica di un lungo periodo,come la media annuale del livello di rumore notturno esterno (Lnight, outside). Per gli effetti istantanei, come i disturbi del sonno, i migliori indicatori sono quelli con il massimo livello per ogni evento (LAmax), come ad esempio il passaggio di un camion, di un aereo o di un treno. L’indicatore Lnight, outside adottato dall’END (Environmental Noise Directive) è un indicatore di scelta, sia per l’uso scientifico sia per l'impiego pratico.Tra gli indicatori ora utilizzati ai fini regolamentari, il LAeq (Aweighted equivalent sound pressure level) e il LAmax sono utili per prevedere gli effetti istantanei o entro poco tempo sulla salute.

Dietro la scorta di tali dati, le linee guida europee sul rumore notturno raccomandano valori soglia per la tutela della salute pubblica come di seguito:

NNG (Night noise guideline) Lnight, outside= 40 dB; IT (Interim target) Lnight, outside= 55 dB.

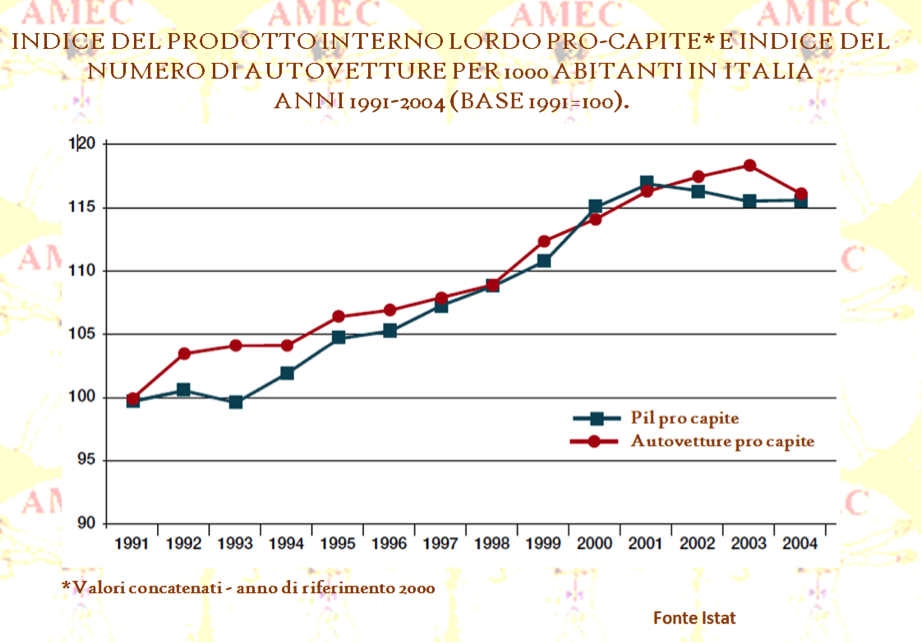

A proposito di quanto riportato, bisogna, inoltre, considerare che in Italia, nell’arco del decennio 1997-2006, gli autoveicoli sono aumentati quasi del 25% e, soprattutto, i motocicli del 107%, le autovetture del 17%, gli autoveicoli speciali del 67%, mentre i motocarri sono diminuiti del 15%.

Di fatto, il tasso di motorizzazione dell’Italia è uno dei più alti del mondo con un trend in costante crescita. La figura su riportata dimostra, infatti, che nel periodo 1991- 2003 il numero di auto circolanti per abitante è cresciuto in misura superiore al prodotto interno lordo pro-capite.

L’incremento, invece, è stato più consistente nei primi anni novanta e si è stabilizzato nell’intervallo 1993-1994, in corrispondenza della crisi economica del 1993, ritornando a salire in modo costante dopo il 1995.

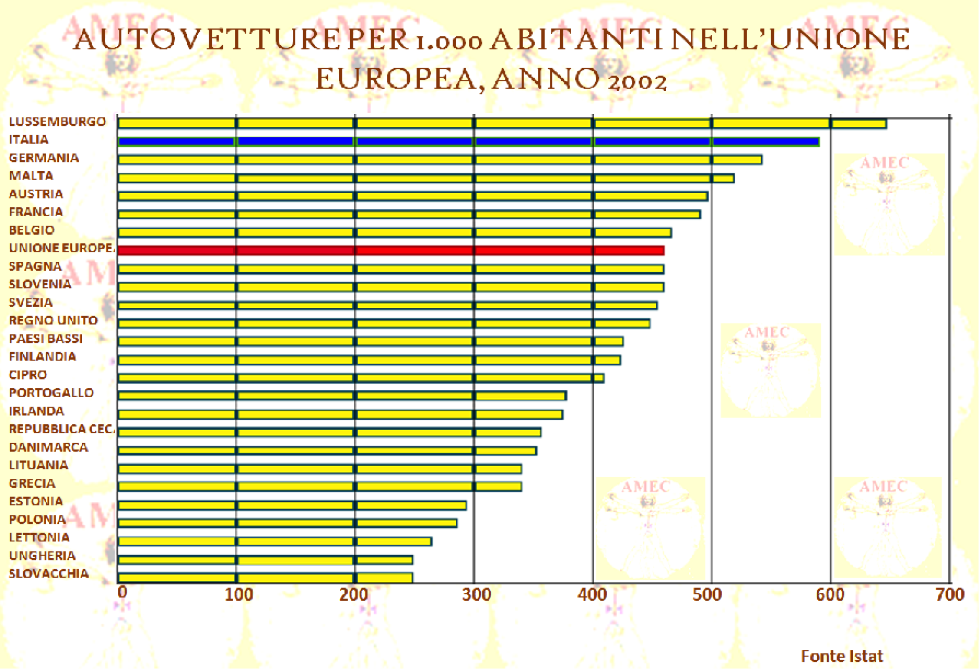

A tale proposito non meraviglia come l’Italia vanti un parco macchine consistente. Difatti, secondo i dati su esposti con 591 auto per 1.000 abitanti si pone nell’Unione Europea al secondo posto dopo il Lussemburgo (646) e nettamente sopra la media europea (459.).

Traffico notturno e performance cognitiva il mattino

Eva-Maria Elmenhorst e collaboratori delGerman Aerospace Center Institute of Aerospace Medicine in Cologne, Germany, sulla base che L'American Academy of Sleep Medicine ha riportato che il rumore del traffico, insieme alla luce intensa e alle temperature estreme, rappresenta una delle cause di disturbo del sonno ambientale con consequenziale insonnia e sonnolenza diurna, hanno studiato con polisonnografia 72 persone di età media di 40 anni per 11 notti consecutive, sottoposte in laboratorio al rumore registrato del traffico di aeroplani, automobili e treni (2010, in San Antonio, Texas, at SLEEP 2010, the 24th annual meeting of the Associated Professional Sleep Societies). Il disegno dello studio comprendeva anche una notte di controllo, libera dal rumore del traffico. I risultati indicavano che il tempo medio di reazione su un compito di vigilanza psicomotoria il mattino subiva un rallentamento significativo di 3,6 ms dopo l'esposizione al rumore di traffico, registrato durante il sonno. La riduzione dei tempi di reazione era, poi, direttamente e significativamente correlata con un aumento sia del livello di frequenza sia di pressione sonora degli eventi di rumore notturno. Il rumore dei treni causava la più alta probabilità di risveglio e di eccitazione, seguito dal traffico automobilistico e dal rumore degli aerei. In conformità a tali risultati, gli AA concludevano che il loro studio riproponeva l'importanza di preservare un’ottimale igiene del sonno, in termini di un ambiente tranquillo e sano per dormire indisturbati, soprattutto nel caso di bambini, turnisti, anziani e malati cronici. Da notare a riguardo, che il rumore bianco,così chiamato in analogia alla luce bianca e prodotto combinando insieme tutte le diverse frequenze del suono, viene, talvolta, utilizzato per soffocare altri suoni e alzare la soglia di eccitazione, in modo che il sonno risulti meno disturbato.

Inquinamento acustico ambientale e salute nella provincia di Roma

Torre, G.L. e collaboratori del Laboratorio di epidemiologia e biostatistica, Istituto d’igiene Università Sacro Cuore di Roma,allo scopo di analizzare la relazione tra esposizione al rumore ambientale e lo stato di salute percepito dalla popolazione, hanno studiato, in un contesto trasversale, una popolazione di Castelnuovo di Porto in provincia di Roma (Journal of Public Health. 2007; 15(5): 339-344). La scelta della zona con 7.695 abitanti è stata motivata dalla sua notevole esposizione all'inquinamento acustico per la sua vicinanza all’autostrada del sole e alla provinciale via tiberina,due importanti infrastrutture stradali ad alta densità di traffico, sia pesante sia leggero, ma anche alla linea ferroviaria Roma - Firenze con treni ad alta velocità e servizio molto frequente. Gli AA. hanno arruolato 159 persone, 81 maschi e 78 femmine, di età media 41,28 anni, al fine di valutare l'impatto acustico delle infrastrutture viarie e ferroviarie sulla qualità abitativa di vita (QOL). Hanno, così, rilevato sulla scala di salute mentale un punteggio significativamente peggiore in quelle persone molto esposte al rumore con livello superiore ai 65 dBA, secondo un’associazione inversa sia all'analisi univariata con punteggi medi di 66,4 vs 68,9 sia alla multivariata con beta = - 4,779; p <0,05. In un loro precedente studio caso-controllo, condotto nella città di Roma presso il centro dell’ipertensione del Policlinico Gemelli su 161 casi e 40 controlli, di cui 101 maschi e 100 femmine, di età media di 55,65 + 12,66 e 47,08 + 14,64 rispettivamente, gli AA. avevano rilevato, nell’analisi multivariata con aggiustamento per le possibili variabili confondenti, come età, sesso, attività lavorativa, un rischio d’ipertensione aumentato di quasi 3 volte con l’uso di sale (OR = 2,76; IC 95%: 1.18-6.48) e del doppio con l’esposizione a un livello di rumore superiore ai 65 dBA (OR = 2.09;IC 95%: 1.01 – 4.47). Inoltre, tale rischio si mostrava dimezzato in caso di pratica di attività fisica congrua (OR = 0.49; IC 95%: 0.23 – 1.00).

Sonnolenza alla guida e incidenti della strada

La sonnolenza rappresenta, invero, una causa comune degli incidenti stradali nel frequente mancato riconoscimento dei propri limiti alla guida.

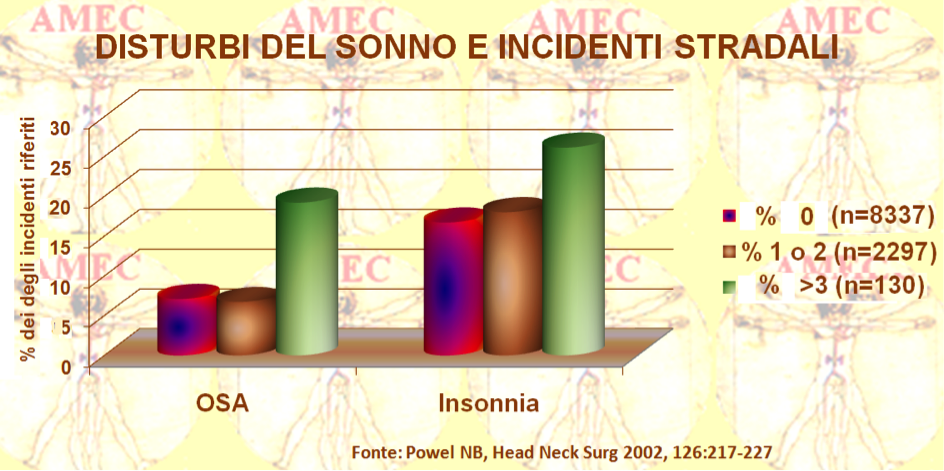

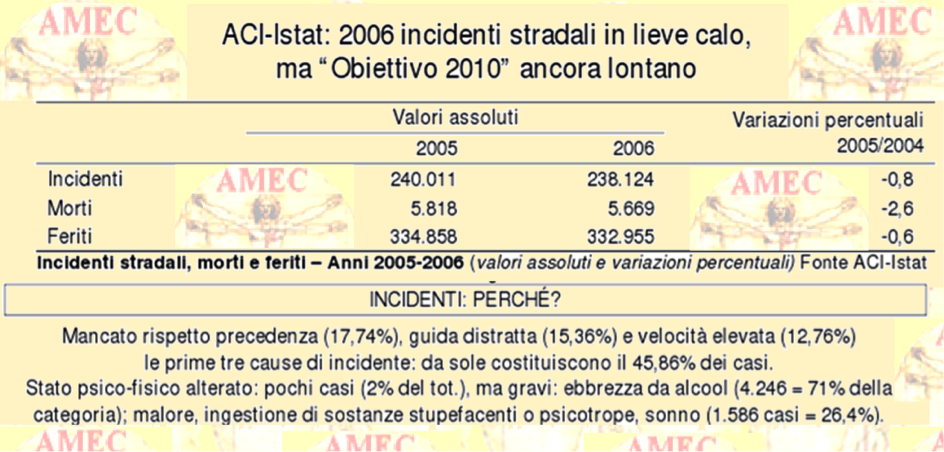

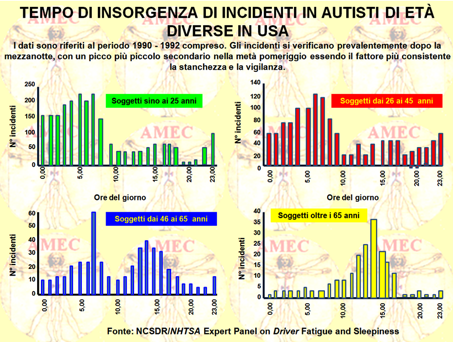

I dati, relativi a tale condizione, indicano che ogni anno sono circa 1,2 milioni i morti in tutto il mondo, 23-34.000.000 i feriti, con particolare preoccupante incremento nei paesi in via di sviluppo. In sostanza, attualmente, si contano 3.300 morti e oltre 66.000 feriti gravi il giorno e oltre 163.000 bambini sotto i 15 anni muoiono sulle strade e 1,5 milioni riportano ferite. Gli incidenti stradali sono, peraltro, la principale causa di morte per gli uomini di età dai 15 ai 44 in tutto il mondo. Il CDCin USA riporta che la sonnolenza alla guidacorrispondea100.000incidenti stradali, con 71 mila feriti e 1.500morti ogni anno a livello nazionale. Un sondaggio americano del 2009 di Sleep riportava che un pilota su tre aveva condotto una guida compromessa dalla sonnolenza nel corso dell'ultimo mese e un 20% aveva ammesso di essersi addirittura addormentato al volante. Secondo l’AAA Foundation for Traffic Safety, un incidente stradale mortale su sei, uno su otto che avevano causato lesioni e uno su quattordici, con richiesta del traino del veicolo, erano stati determinati da un autista assonnato. Questo perché spesso si tende a sottovalutare gli effetti negativi associati alla fatica e alla privazione del sonno e, di converso, a sopravvalutare le capacità al volante. Secondo i risultati di un sondaggio telefonico AAA del dicembre 2010, il 41% dei conducenti intervistati ha dichiarato di essersi addormentato o assopito al volante a un certo punto della loro vita. L’11%, corrispondente a migliaia di autisti in tutta la nazione, ha riferito il dato durante l'ultimo anno, compresi i casi in cui hanno dormito per più di un minuto su una strada a più corsie. Lo studio ha anche annotato che la sonnolenza durante la guida contribuiva al 16,5% degli incidenti mortali degli Stati Uniti, tasso significativamente più alto rispetto alle stime precedenti. I risultati dellAAA, svolti su 2.000 persone, indicavano anche che gli adolescenti e gli uomini erano molto più portati ad addormentarsi durante la guida, rispetto agli altri gruppi. In particolare, al momento dell'indagine gli uomini erano sonnolenti nel 61%, rispetto alle donne, e il gruppo dai 16 ai 24 anni nel 78%, rispetto al gruppo dai 40 a i59 anni. Il sondaggio ha anche indicato che i conducenti sonnolenti, prima di salire sui loro veicoli, spesso non riuscivano a capire quanto fossero stanchi e il 70% circa dichiarava di sentirsi abbastanza sveglio perché guidasse, ma poi doveva lottare per rimanere cosciente.

Il rapporto Aci-Istat sull’incidentalità stradale del 2009 ha riportato 590 incidenti stradali giornalieri in Italia con 12 morti e 842 feriti. Dati, comunque, minori del 2008 con un calo del -10,3% di morti, del -1,1% dei sinistri e del -1,6 per cento dei feriti. Le circostanze con maggiori probabilità sono state il mese di luglio, le ore 18, la notte per la maggiore pericolosità, il week-end, il sabato come frequenza più alta di morti, i giovani sotto i 25 anni, le strade urbane, quelle extraurbane per la maggiore gravità, mentre le autostrade per la maggiore sicurezza. Più di un italiano su due ha riferito distrazione alla guida, secondo l’indagine Ipsos. Inoltre, recenti studi hanno dimostrato che l’OSA, patologia di cui soffrono oltre 1.600.000 italiani, provoca il 29% degli incidenti che interessano la rete autostradale. In particolare, l’Istituto Superiore di Sanità ha recentemente quantificato i costi annuali socio-sanitari da incidenti stradali attribuibili a questa patologia in circa 840.000.000 di euro. Dati, sicuramente sottostimati per le difficoltà a riconoscere nella sonnolenza la causa dell’incidente, soprattutto se questo è mortale. D’altro canto, la perdita di sonno tende a compromettere le prestazioni umane come l'alcol.Dopo una veglia di 18 ore, le prestazioni fisiche e mentali in molte attività subiscono un limite, come quando si realizza un BAC (contenuto di alcol nel sangue) di 0,05. Dopo 23 ore continue, le persone lavorano così male, come se avessero un tasso alcolemico di 0,12. Charles A. Lindbergh, che compì la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico in solitario e senza scalo, trasmise:

“la mia mente si apre e si chiude ... Cerco di lasciare una palpebra chiusa nel momento in cui ho aperto l’altra per mia volontà. Ma lo sforzo è troppo grande. Il sonno è vincente. Tutto il mio corpo sordamente sostiene che niente, niente può raggiungere una condizione della vita così desiderabile come il sonno. La mia mente sta perdendo la risoluzione e il controllo”.

Il 18 agosto 1993, un aereo militare si schiantò mentre tentava di atterrare alla US Naval Air Station, a Guantanamo Bay di Cuba. L'aereo, un cargo Douglas DC-8-61, si distrusse nell’impatto a terra e s’incendiò. Sulla base dei dati scientifici relativi al sonno e ai ritmi circadiani, la NASA Ames Fatigue Countermeasures Program identificò tre fattori con il ruolo di fatica, in seguito portati a quattro:

- la perdita di sonno acuta e suo debito cumulativo,

- le ore continuate di veglia,

- l'ora del giorno e gli effetti circadiani,

- la presenza di disturbi del sonno.

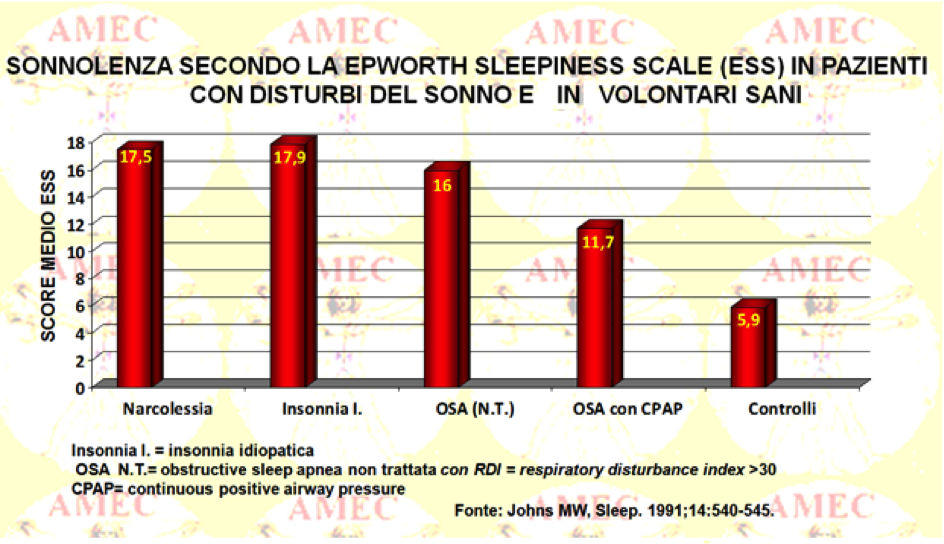

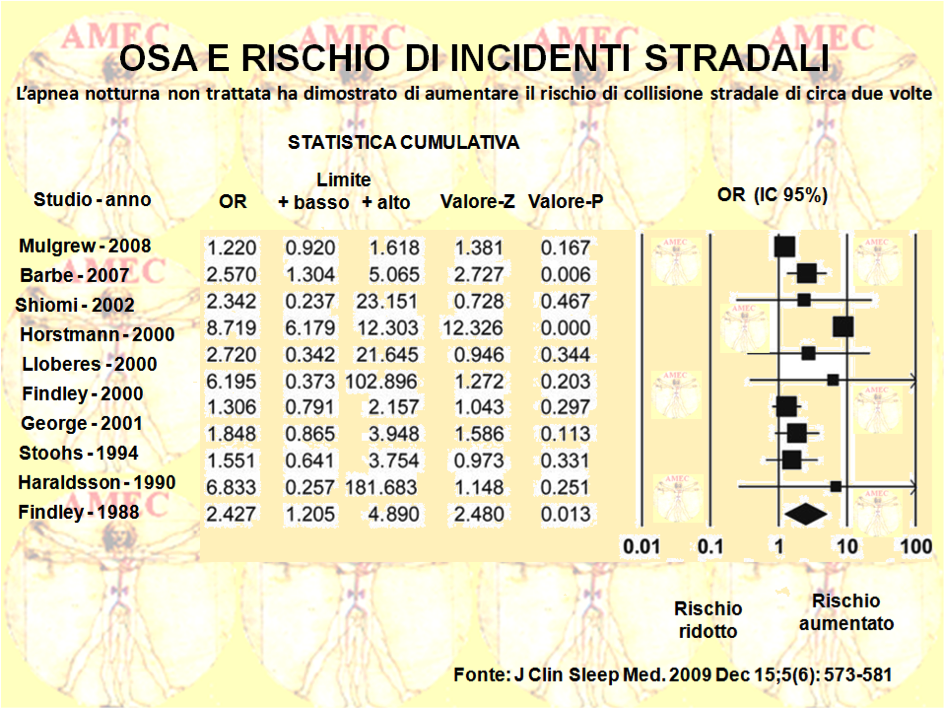

Stephen Tregear e collaboratori del MANILA Consulting Group, McLean, VA hanno di recente eseguito una revisione sistematica della letteratura sul possibile aumentato rischio di sinistri da parte degli autisti di autoveicoli commerciali con apnea ostruttiva nel sonno (OSA) (J Clin Sleep Med 2009;5(6):573-581). Da tale analisi è risultato che i malati erano chiaramente a maggior rischio d’incidente con un tasso medio tra 1,21 e 4,89. Le caratteristiche che potevano predire il sinistro negli autisti con OSA erano l’IMC, l’indice di apnea- ipopnea, la saturazione di ossigeno e la sonnolenza diurna. Bisogna ipotizzare che gli autisti possano travisare i livelli di sonnolenza per prevenire la revoca della licenza di guida, mentre chi ne è consapevole può sviluppare strategie di compensazione. Inoltre, i conducenti spesso ignorano o vogliono fingere di non sapere che la sonnolenza è un rilevante rischio. Dai risultati di questa revisione derivano importanti implicazioni, sia per gli autisti commerciali sia per quelli no. Difatti, diventando l’OSA sempre più prevalente per l’invecchiamento demografico della popolazione e per l’avanzare epidemico dell’obesità, bisogna considerare sempre più attentamente il rischio di chi guida.

Dovrebbe essere possibile predire il rischio d’incidente con l'uso di semplici misure, come l’indice di massa corporea o l’ossimetria. Per la sonnolenza soggettiva, invece, non è applicabile una sua valutazione, sia perché il conducente non riconosce la sua sonnolenza e sia perché il ricorso all’autodenuncia della sonnolenza è inaffidabile probabilmente per il timore di perdere la propria sussistenza lavorativa.

Deprivazione di sonno, ormoni e metabolismo negli atleti

Eve Van Cauter e collaboratori dell'Università di Chicago Medical School hanno studiato gli effetti di tre diversi periodi di sonno in 11 uomini di età dai 18 ai 27 anni (Lancet.1999 Oct 23;354(9188):1435-9.).Per le prime tre notti i partecipanti dormivano otto ore per notte, quattro per le seguenti sei e 12 per le ultime sette. I risultati hanno mostrato che, dopo il periodo di privazione del sonno di quattro ore per notte, il metabolismo del glucosio era meno efficiente e i livelli di cortisolo erano alti. In particolare, la tolleranza al glucosio era più bassa nella condizione di debito di sonno, rispetto a quella del buon riposo (p <0,02) e così pure le concentrazioni di tireotropina (p <0,01). Le concentrazioni di cortisolo serali erano aumentate (p = 0,0001) e così pure l'attività del sistema nervoso simpatico (p <0,02).

Il dato è stato collegato ai disturbi della memoria, all'insulino-resistenza, legata all'età, e al compromesso recupero degli atleti. Dopo solo una settimana di tale restrizione, i giovani sani avevano livelli di glucosio anormale e hanno mostrato un rapido deterioramento delle funzioni dell’organismo come quella che si riscontra nei soggetti anziani con patologie croniche legate all'età. Questo studio appare particolarmente interessante per la dimostrazione che la privazione del sonno può avere un impatto fisiologico negativo critico per le prestazioni atletiche, interessando il metabolismo dell’ormone dello stress, il cortisolo, e il glucosio, con diminuzione dell'attività dell’ormone della crescita, attivo durante la riparazione dei tessuti e della glicogeno sintesi. Per gli atleti di resistenza, in effetti, il glucosio e il glicogeno rappresentano le principali fonti di energia e, quindi, è particolarmente importante poter immagazzinare il glucosio nel muscolo e nel fegato. Nella deprivazione del sonno può realizzarsi un più lento deposito di glicogeno, con scarso stoccaggio del carburante di un atleta nella necessità di eventi della durata di oltre i 90 minuti. Inoltre, gli elevati livelli di cortisolo possono interferire con la riparazione e la crescita dei tessuti, potendo impedire di rispondere alla formazione ginnica pesante e portare pregiudizio al sovrallenamento. È l'alternanza di adattamento e di recupero che porta l'atleta a un più elevato livello di fitness. Atleti di alto livello devono rendersi conto che maggiore è l'intensità dell’allenamento e dello sforzo, maggiore è la necessità del recupero previsto. Il monitoraggio degli allenamenti, tramite un registro, prestando attenzione a come ci si sente e a quanto ci si è spinti, è estremamente utile per determinare le esigenze di recupero, modificando di conseguenza il programma di formazione.

Insonnia e ipertensione

Xu M e collaboratori della School of Psychology, Laval University, Quebec, QC, Canada, considerando che le attività del sistema nervoso simpatico e dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene (IIS), che elevano il rischio cardiovascolare, intervengono attivamente nell’ipervigilanza dell’insonnia, hanno voluto esaminare il legame tra insonnia e ipertensione e gli effetti dei farmaci β-bloccanti (Jounal of sleep and sleep disorders research,2010, Vol. 33). Hanno, quindi arruolato 54 soggetti con diagnosi primaria d’insonnia, 27 con comorbidità d’ipertensione, di cui 7 in trattamento con beta-bloccanti, e 27 senza, abbinati per età, sesso e indice di massa corporea. Le analisi hanno rivelato differenze significative tra il gruppo d’ipertesi e non, in ragione del % S3, S4 (3.5% vs. 7.3%) e del REML (REM sleep latency) (60.9 vs. 94.4 min), P < 0.05.Non si sono registrate, invece, differenze significative su altre variabili. All'interno del gruppo degli ipertesi, quelli con uso di β-bloccanti tendevano ad avere un minor numero di risvegli (2 vs 3.4), meno tempo di veglia nel sonno (WASO = Wake After Sleep Onset)(48,7 vs 76,5 min), TWT (total wake time) (58,9 vs 94,1 min) e una migliore SE (sleep efficiency) (86,8 vs 79,5%), senza raggiungere la significatività. Gli AA con il loro studio erano in grado di concludere che l'ipertensione può contribuire a compromettere ulteriormente il dormire dei pazienti con insonnia, modificando il sonno a onde lente e quello REM, potendo indirettamente incidere sull’asse IIS. Comunque, l’asserzione che i beta-bloccanti possano potenzialmente attenuare l’insonnia negli ipertesi andrebbe suffragata da ulteriori e più ampie indagini.

Prevalenza e significato dell’insonnia nella sindrome metabolica

Lanfranchi PA e collaboratori della Medicine, Sacré-Coeur Hospital, Montreal, QC - Canada, sulle premesse di studi a prova di un legame tra disturbi del sonno e la sindrome metabolica (SM), hanno cercato di valutare la prevalenza d’insonnia in 66 casi, di età dai 33 ai 69 anni, di cui 26 femmine, senza nota malattia coronarica e di altre importanti comorbidità (Jounal of sleep and sleep disorders research,2010, Vol. 33). Il 24%, 16 soggetti, ha presentato insonnia persistente, 7, il 10,6%, hanno avuto sintomi d’insonnia sporadica senza soddisfare i criteri del DSM-IV-R, 8, il 12%, erano trattati per OSA e 8, il 12%, avevano i sintomi della sindrome delle gambe senza riposo. Nessuna differenza di età, indice di massa corporea, circonferenza vita, glicemia a digiuno, profilo lipidico completo e di pressione arteriosa a riposo si osservava nei casi d’insonnia (n = 16), rispetto a quelli senza disturbi del sonno (n = 27). Tuttavia, i soggetti con insonnia mostravano alti livelli di hs-CRP, rispetto ai ben dormienti (3.6 ± 1.9 mg/dl vs 2,7 ± 2,9 mg/dl, p = 0,05). In conclusione, l'insonnia si rilevava molto frequente nei malati di S.M. con associato maggior grado d’indice d’infiammazione, rispetto a quelli senza disturbi del sonno.

Per evitare l’infarto lavora meno e dormi di più

Ying Liu e collaboratori del National Cancer Center, Tokyo hanno arruolato 260 uomini tra i 40 e i 79 di età, ricoverati con infarto miocardico nel periodo 1996-1998 e 445 uomini di controllo senza infarto, di pari età e luogo di residenza, reclutati dai registri residenti (Occupational and Environmental Medicine,200259 , 447-451).

Tutti i partecipanti hanno dettagliatamente riferito le ore di lavoro settimanale, i giorni di riposo e le ore di sonno giornaliere entro il mese e nel corso dell'anno passati. Si sono definiti anche i potenziali fattori di rischio coronarico, come lo stile di vita, il peso, l’ipertensione, la colesterolemia e il diabete.

Gli AA hanno trovato una diretta relazione tra il numero di ore lavorate e il rischio di avere un infarto miocardico, sia nell'ultimo anno sia nell'ultimo mese. Difatti, il lavoro superiore alle 61 ore settimanali aumentava del doppio il rischio d’infarto, rispetto alle ore lavorative inferiori alle 40.Peraltro, il sonno inferiore alle 5 ore giornaliere per più di due volte a settimana corrispondeva a un rischio 2-3 volte maggiore d’infarto miocardico. La frequente mancanza di sonno e qualche giorno di riposo nel recente passato si associavano con un rischio superiore a quello dell'anno passato, suggerendo che la privazione del sonno e la mancanza di riposo in un passato molto recente potesse esercitare un effetto trigger sull’insorgenza dell’infarto stesso. Le associazioni, peraltro, si sono mantenute anche dopo aggiustamento per altri fattori di rischio cardiovascolare. Tale studio ha sollecitato gli Autori a raccomandare un limite di 40 ore o meno di lavoro settimanale e a dormire a sufficienza, in occasione di lavoro prolungato, con almeno 2 giorni di riposo mensili.

La macchina cerebrale dei sogni

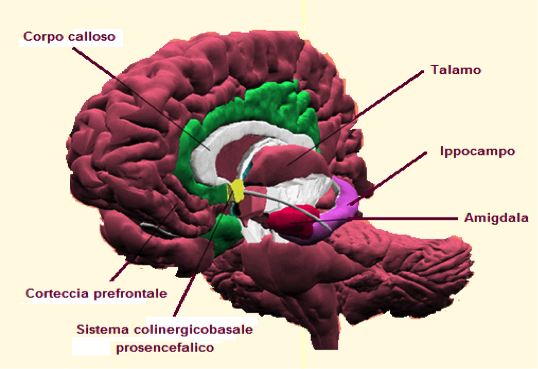

De Gennaro L. e collaboratori del Dipartimento di Psicologia - Sapienza Università di Roma, adottando una strategia innovativa con l’uso delle recenti tecniche di neuro immagini, sono riusciti a misurare gli aspetti microstrutturali di volume e densità della sostanza grigia dell’amigdala e dell’ippocampo, mettendoli in relazione con le caratteristiche dei sogni che i pazienti erano in grado di ricordare (Human brain mapping 2010 Aug ISSN: 1097-0193). Hanno dimostrato, così, che i parametri volumetrici e ultrastrutturali di queste strutture cerebrali erano in grado di predire gli aspetti qualitativi dei sogni. In particolare, i ricercatori hanno indirizzato i loro studi sulla neurobiologia di chi ricorda o non i sogni, di chi li esprime con alcune piuttosto che con altre caratteristiche qualitative, invece di descrivere la neurobiologia attuale del sogno.

La DTI (Diffusion Tensor Imaging), tecnica di visualizzazione cerebrale con informazione quantitativa anche dei livelli d’integrità/rarefazione tessutale, MD (Mean Diffusivity), ha, di fatto, permesso di focalizzare lo studio sul volume dell’amigdala e dell’ippocampo, specifiche componenti del sistema limbico, rispettivamente deputate alla regolazione delle emozioni e alla formazione delle memorie. Sulla base dell’ipotesi che le funzioni di veglia di tali strutture non differiscono nel sonno, assumendo un ruolo simile nella più specifica attività mentale del sogno, misurando i loro parametri ultrastrutturali in 34 persone normali, dai 20 e 70 anni, hanno ottenuto la registrazione contemporanea dei loro sogni per due settimane consecutive. Si è acquisita, in tal modo, la prima osservazione, anche se preliminare, della connessione tra un centro nervoso e alcune basilari dimensioni qualitative dei sogni. I ricercatori, peraltro, stanno continuando le loro ricerche sul comportamento della dopamina nel morbo di Parkinson, valutando gli aspetti quantitativi e qualitativi dei resoconti dei sogni, in rapporto alle misure ultrastrutturali della corteccia cerebrale e delle strutture sottocorticali.

.png)